Il est bientôt midi, ce jour d’avril 2025, quand les violonistes arrivent au compte‑gouttes dans une salle louée au Résidence Palace. L’Orchestre National de Belgique (ONB) répète ; mais une heure plus tôt, on déménageait encore harpe, timbales et cloches tubulaires de plusieurs camions garés à proximité. La scène Henry‑Le Bœuf du Palais des Beaux‑Arts (Bozar), résidence permanente de l’orchestre, ne se libèrera qu’à 14h30 : on compose donc avec le hasard des disponibilités. Cette gymnastique logistique raconte à elle seule le paradoxe d’une institution presque nonagénaire mais dépourvue de salle attitrée. Bienvenue dans l’intimité brinquebalante de l’ONB, fleuron rutilant côté vitrine, clochard élégant côté coulisses.

La symphonie débuta pourtant en fanfare. Le 25 octobre 1936, le chef d’orchestre Erich Kleiber levait la baguette devant 62 musiciens rescapés de l’Orchestre symphonique de Bruxelles ; l’ONB naissait officiellement et rêvait déjà d’unir un pays pluriel derrière un même pupitre. Durant la guerre, la phalange[1] survit tant bien que mal. Le 24 décembre 1944, le concert de la Libération de Bruxelles, dirigé par le chef belge Franz André, mit à l’honneur des compositeurs interdits par les Nazis à cause de leur confession juive ou de leur modernité : Mendelssohn, Dukas et Stravinsky. Le redémarrage des activités de l’ONB fut intense avec le retour des grands artistes. L’orchestre rencontra de beaux succès lors de concerts internationaux et enregistra toute une série de disques de musique belge pour la filiale nationale du prestigieux label anglais Decca ou pour le label belge Cultura.

Ce succès n’est pas que nostalgique, la saison 2024-2025 brille sous les feux des projecteurs. Cette saison, Alexandre Kantorow joue les deux concertos de Brahms le même week‑end, entouré d’Antony Hermus et d’une double création belge inspirée du maître de Hambourg. Julia Fischer traverse Mendelssohn sans filet et en novembre dernier, la Canadienne Keiko Devaux fracassait l’orchestre dans Fractured Landscapes avant que Katia et Marielle Labèque ne déroulent avec le Double Concerto de Philip Glass. En mars dernier, Alain Altinoglu convoquait chœurs, orgue et cuivre de La Monnaie pour nous offrir la huitième symphonie de Mahler, la Symphonie des Mille. L’ONB demeure l’orchestre du prestigieux Concours Reine Elisabeth. Sur scène, la marque de notre orchestre national demeure désirable.

Sous la dorure, les échafaudages

Si la musique est douce, elle ne couvre pas les grincements. L’ONB n’a jamais bénéficié d’un toit : concerts à Bozar et répétitions nomades rythment son existence. Si le public n’y voit que du feu, c’est qu’on déplace quotidiennement l’orchestre façon jeu de cubes Tetris.

Afin de limiter ses déplacements, le gouvernement fédéral a donc lancé Ravenstein 36, le relooking d’un immeuble emblématique de 1935 : 400 m² de plateau, même volume que la salle mythique Henry‑Le Bœuf de Bozar. Le sous-sol du Ravenstein accueillera les répétitions de l’orchestre. Loges, foyer ; on vise l’excellence. Cependant, comme nous le confirme une source interne, les promesses d’ouverture pour la saison 2025 semblent s’éloigner ; les nuisances sonores imposées aux étages supérieurs obligent le promoteur à reprogrammer le chantier. Une inauguration pour la saison 2026-2027 ne serait pas à exclure. En attendant, camions, studios privés et heures supp’ grignotent annuellement des centaines de milliers d’euros en frais logistiques, comme en témoignent les différents budgets publiés annuellement sur le site de la Chambre.

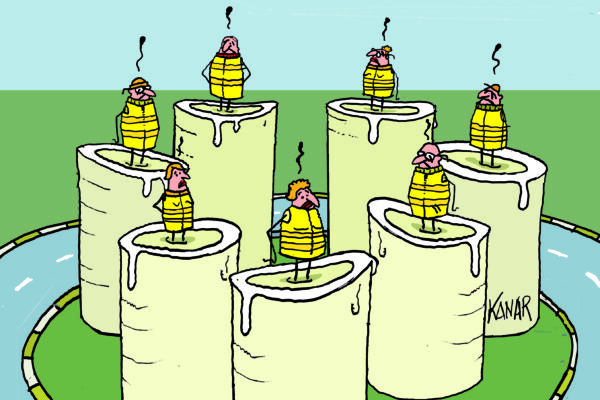

Pendant que le chantier prend du retard, les pupitres, eux, maigrissent. Le statut de l’ONB prévoit une composition orchestrale comprise entre 66 et 96 musiciens : 66, c’est le plancher, trop peu pour le répertoire symphonique, 96, c’est la taille héroïque.

Depuis 2018, tous les recrutements sont faits au compte‑gouttes, toujours en CDI. Trop peu de concours internationaux sont menées en interne. En avril 2025, la rubrique « Auditions » du site de l’ONB annonce laconiquement « Il n’y a actuellement aucun poste vacant ». Résultat : on tourne aujourd’hui autour de 75-80 fixes. Pour une symphonie de prestige programmée, une note interne stipule qu’il faudrait engager 14 extras – coût : 45.000 € brut pour cinq services, de quoi financer un demi‑poste à l’année.

À titre de comparaison, à New‑York, le Metropolitan monte chaque soir un orchestre de 116 musiciens ; à Berlin, l’orchestre philarmonique tourne avec 120 musiciens, ce qui lui permet d’avoir un roulement parmi ses musiciens et de proposer une programmation énorme en termes de performance – l’ONB joue donc avec des lutrins vides…

Droits voisins

Matériel, même combat. Si les instruments les plus volumineux comme la harpe ou le piano sont mis à disposition des musiciens, le reste est à charge du musicien. Un archet de violon professionnel ? 5.500 €. Un basson Heckel ? 34.000 €. À la belle époque, l’association des « Amis de l’orchestre » avait investi dans des instruments de prestige, parfois mis à disposition de certains artistes.

Pour la grande majorité des musiciens, il leur faudra se débrouiller pour se procurer un instrument, si possible de qualité. Seule une intervention de 464 € annuelle doit permettre de couvrir ce qui est appelé « les consommables » dans le jargon, c’est-à-dire les cordes, l’entretien, … Clairement insuffisant pour certains instruments.

Poussons l’absurde ; un musicien qui devrait vendre son instrument pour faire face à des frais personnels imprévus pourrait très bien le remplacer par un instrument chinois à 500 €. Il n’existe aucune directive concernant la qualité des instruments, nous sommes dans un vide juridique à cet égard. On compte donc sur la bonne volonté du musicien. Comme pour les soins de santé ou l’enseignement, on parle de métier passion…

Heureusement, une microscopique éclaircie financière temporaire est apparue : les droits voisins. En droit de la propriété intellectuelle, les droits voisins protègent non pas l’œuvre elle-même – qui relève du droit d’auteur – mais l’apport créatif ou économique de celles et ceux qui participent à sa fixation, à sa diffusion ou à son financement. Dans le secteur musical, trois catégories de titulaires sont visées : les artistes‑interprètes, les labels musicaux et les organismes de radiodiffusion.

Mi‑mars 2025, la Cour de justice de l’UE (CJUE) a claqué la porte au nez de l’arrêté royal du 1er juin 2021 qui obligeait les musiciens de l’ONB à céder en bloc leurs droits voisins contre une obole fixe. Saisie par le Conseil d’État, la CJUE rappelle qu’aucun règlement national ne peut forcer un artiste‑interprète à abandonner ses droits sans son consentement individuel ; à défaut, l’employeur doit négocier poste par poste – ou via un accord collectif dûment signé. Résultat, l’arrêté‑prélèvement vole en éclats, la Belgique doit réécrire sa copie, et chaque captation future de l’ONB devra passer par la case « OK, mais combien ? ».

La Fédération internationale des Musiciens (FIM) salue une victoire « majeure » qui, au‑delà de Bruxelles, met en garde tous les orchestres publics européens adeptes des forfaits symboliques : plus de cession automatique, plus de plafond de verre à 600 € – à chacun de sortir le chéquier pour diffuser la moindre note. Il revient désormais au Conseil d’État de statuer, mais l’issue de la procédure ne fait guère de doute. Grâce au combat mené, les musiciens devraient percevoir une rémunération plus élevée et mieux sécuriser leurs droits.Les corps aussi encaissent. Souvent perçu davantage comme un loisir qu’une profession, le métier de musicien peine à faire reconnaître ses pathologies physiques et psychiques au regard de la loi relative au bien-être. Des études médicales s’intéressent à la problématique et mettent en exergue certains éléments : une revue de l’Institut national français de recherche et de sécurité (INRS)[2] compile des expositions moyennes à 93‑96 dB pour les musiciens d’orchestre ; des pics franchissent les 110 dB, quand la loi belge plafonne un poste de travail à 85 dB[3]. Les protections moulées coûtent 180 € la paire ; Berlin en paie une par an à chaque musicien (budget : 192.000 €). Tout au long de sa carrière, le musicien développera les mêmes gestes répétitifs, demandant force et extrême précision et s’exposera à des troubles dits musculosquelettiques. Relevons que l’ONB n’a toujours ni kiné maison, ni conseiller en prévention et n’a toujours pas mené d’analyse de risques, comme nous le confirme un musicien en interne.

Un musicien à la barre, enfin !

Dans ce décor, un musicien prend la barre, Bob Permentier, bassoniste pendant 30 ans. Le nouvel intendant[4] est entré en fonction le 1ᵉʳ mai 2024. Il a la lourde tâche de redresser l’institution, mise à mal ces dernières années, notamment en construisant des ponts entre la musique symphonique et le tissu social belge afin d’élargir son public. Les musiciens saluent le premier boss « qui parle leur langue » ; syndicalement, on salue la venue d’un homme de terrain ; le budget fédéral se gratte la tête.

Pendant ce temps, la débrouille continue. C’est un secret de polichinelle, tous les musiciens qui en ont la possibilité développent une activité annexe. Cours particuliers, concerts, … Les salaires sont maigres et ne suffisent pas à nourrir la passion. À force, le puzzle ONB perd des pièces parfois happées par le chant des sirènes d’autres philharmonies.

Un altiste résume en coulisse : « On ne réclame pas le salaire de von Karajan, juste qu’on arrête de confondre sparadrap et remède. » Son archet a perdu trois crins ce matin ; pas grave, demain répétition pour 6 heures de tutti. Ce n’est « que » de la musique, dit‑on. Mais la musique, parfois, saigne.

Coda[5]

Alors la question persiste : la Belgique acceptera‑t‑elle de laisser dépérir sa bande‑son officielle ? Pourtant, miracle de la scène, il suffit d’un accord parfait pour que tout tienne encore. Au Brahms Festival, les deux cents dernières mesures de la Deuxième Symphonie ont résonné comme si l’orchestre jouait sa peau – c’était le cas. Qui pense qu’un pays peut vivre sans orchestre oublie ce qu’est respirer ensemble, de concert. L’ONB n’a pas besoin de nos larmes ; il réclame un toit, des chaises en nombre, un contrat clair et le droit de vieillir sans finir cassé comme un violon sans étui. Si un jour la baguette venait à se taire, le silence ne ressemblerait pas à de la musique ; il sonnerait comme un aveu d’abandon.

[1] Terme parfois utilisé pour désigner un orchestre de musique classique.

[2] Exposition sonore et risque auditif pour les professionnels de la musique et du son, INRS, NS370, janvier 2020, Paris.

[3] Au-delà de 80 db, l’ouïe subit des dommages irréversibles.

[4] Directeur.

[5] Conclusion d’un morceau de musique.