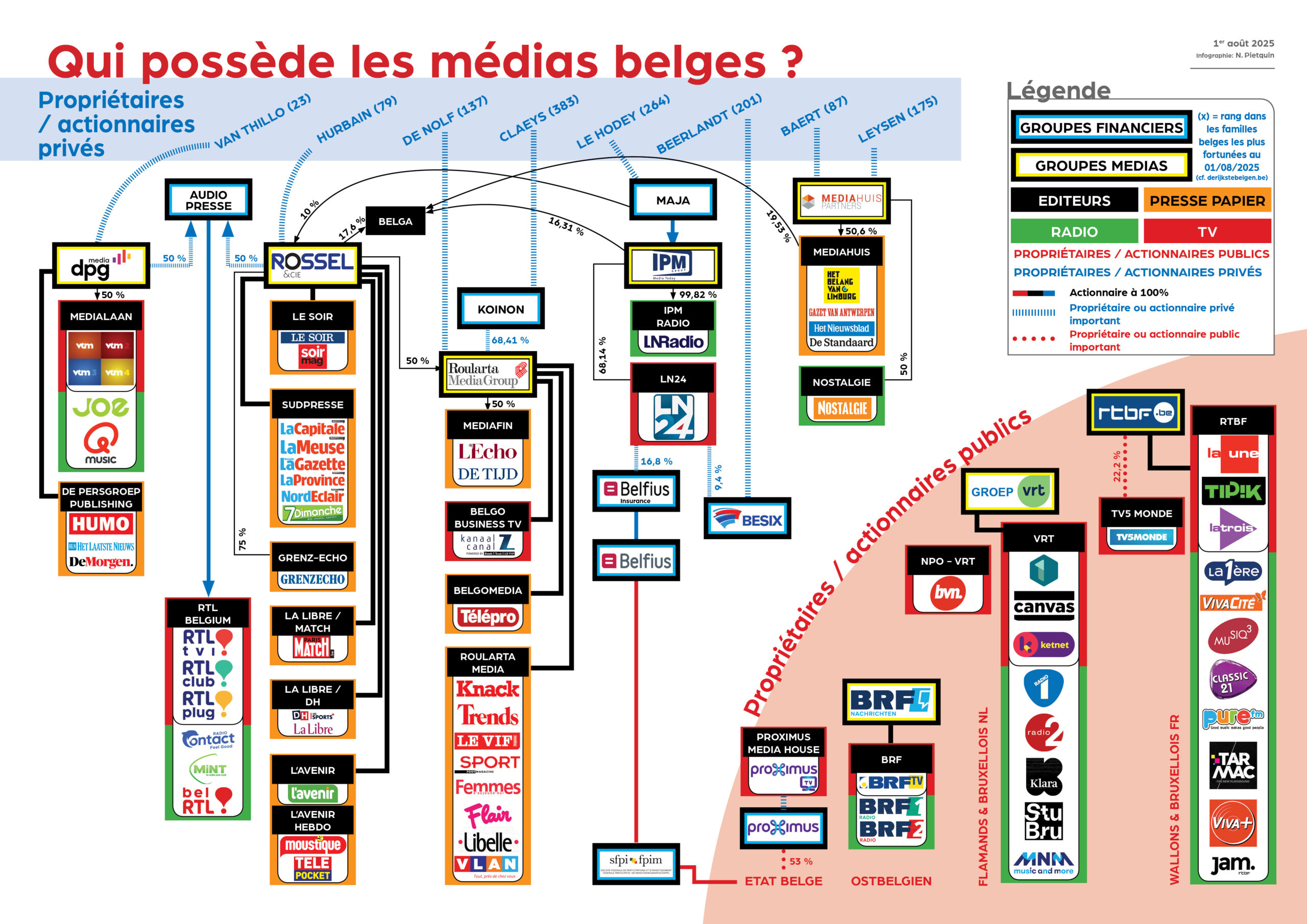

Infographie : N. Pietquin

Depuis plusieurs décennies, la Belgique francophone voit se resserrer progressivement l’étau de la concentration des médias. Cette dynamique, récemment amplifiée par la fusion annoncée entre les groupes IPM et Rossel, interroge directement la qualité du pluralisme démocratique et confirme tout le sens d’un média de gauche comme MaTribune.be.

Depuis deux générations, l’essor d’Internet et des plateformes numériques a profondément modifié l’écosystème médiatique : le développement des réseaux sociaux numériques, le déclin des médias imprimés de plus en plus en « possédés » par une poignée d’individus ou de puissants groupes financiers, l’empereur Télévision, le média dominant de la seconde moitié du XXe siècle, perdant quotidiennement de son hégémonie au profit d’autres canaux de diffusion plus individualisés. Il faut enfin ajouter que ces médias sont très dépendants de leurs rentrées publicitaires y compris dans leurs versions en ligne, les aides publiques à la presse, sans être négligeables[1], étant loin d’être suffisantes pour assurer leur survie.

Chacun de nous, qu’il le veuille ou non, est soumis à la pression permanente des médias. La grande lessiveuse médiatique brasse à longueur de jour et de nuit des milliards d’informations qui, faute de clés de lecture, sont le plus souvent autant de bruits[2]. Cette masse d’informations donne l’illusion d’une pluralité qui masque une réalité : derrière le rideau, le pouvoir économique reste concentré dans les mains de quelques-uns qui détiennent les rênes médiatiques.

1. En quoi c’est un problème ?

La concentration de la propriété dans les médias, notamment de presse écrite, constitue un vrai problème de nature politique parce qu’elle menace le pluralisme de l’information et, par extension, la démocratie.

Ces mouvements de concentration s’opèrent dans un environnement économique à haut degré de financiarisation, dont découlent des montages complexes (holdings, trusts, etc.) ainsi qu’un objectif de maximisation des dividendes pour les actionnaires. Les médias sont clairement devenus une activité industrielle parmi d’autres pour quelques grands groupes financiers ou, inversement, des groupes médiatiques ont étendu leurs activités à d’autres secteurs sans lien direct avec celui d’informer. Pour paraphraser les philosophes Adorno et Horkheimer[3], on pourrait dire que c’est à la chaîne qu’est dorénavant fabriquée l’information à l’instar de n’importe quel autre produit de consommation de masse, les publics étant soumis à un « matraquage » de conformisme.

Pourtant, sans pluralisme, pas de débat démocratique digne de ce nom. Or, quand la propriété des médias se concentre, la diversité d’opinion s’étiole. Nikos Smyrnaios, professeur en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Toulouse 3, a pertinemment reformulé les principes d’« espace public » et « publicité » portés notamment par les philosophes Habermas et Kant en des termes actuels :« « L’espace public se doit ainsi d’offrir la possibilité d’accéder à une multitude de traitements éditoriaux de l’actualité ainsi qu’à des points de vue différents sur les problèmes publics, c’est-à-dire sur les questions nécessitant une forme d’intervention de l’État, et ceci de manière équilibrée. Ce pluralisme médiatique offert au public est une condition sine qua non de l’adhésion des citoyens au jeu démocratique […] Autrement dit, l’exercice de la citoyenneté est tributaire de l’économie politique des médias. […] La concentration de la propriété des médias exacerbe les inégalités dans la distribution des ressources communicationnelles en faveur d’un petit nombre […], qui les cumulent avec des ressources matérielles considérables, ce qui leur confère un avantage disproportionné dans la compétition politique. À ce titre, la concentration médiatique constitue une menace pour la démocratie. »

La concentration des médias peut déboucher, à son extrême, sur des opérations d’influence de grande envergure obéissant à des stratégies industrielles ou financières tout autant qu’à des objectifs politiques et idéologiques. L’exemple proche le plus frappant est la candidature de l’ex-journaliste politique Éric Zemmour aux élections présidentielles françaises de 2022[4] après des nombreuses années où les médias du très fortuné Vincent Bolloré furent mis à sa disposition pour tester son discours politique.

2. Une concentration belge ancrée dans des structures familiales

En Belgique francophone, on se vante parfois de ne pas être soumis à Bolloré et consorts qui se disputent la presse française à coup de milliards. Nous aurions pourtant bien tort de nous gausser du paysage médiatique de nos voisins français ou même britanniques. La situation y est là pour le moins caricaturale avec quelques milliardaires ou familles très très fortunées possédant 90 % des quotidiens nationaux[5].

Bien que quelque peu différent, le paysage médiatique belge apparaît aussi peu varié. Non seulement il ne subsiste plus aucun quotidien « progressiste » en Wallonie et à Bruxelles depuis la disparition du Matin en 2000. Mais ce serait également oublier que quelques familles héritières contrôlent la grande majorité des titres.

En Belgique, aucun groupe de médias n’appartient à un « homme d’affaires » mais la concentration s’y est construite « d’une catégorie particulière de la population, à savoir de (très) riches familles[6] ».

Le Groupe Rossel qui abrite Le Soir et les titres régionaux « tabloids » de Sudpresse (La Meuse, La Province, La Capitale, Nord Eclair, La Nouvelle Gazette) appartient à la famille Hurbain (170 millions € de patrimoine). Bernard Marchant en est l’administrateur-délégué depuis septembre 2001. Le groupe possède également 50 % de RTL Belgium.

L’autre grand groupe de presse IPM, propriété de la famille le Hodey (35 millions €), publie La Libre Belgique, la DH/Les Sports, Paris Match Belgique. Son organisation est pour le moins complexe et nébuleuse avec les pas moins de 16 sociétés du groupe !

Le groupe IPM a annoncé en juin dernier vendre tous ses médias papier (La Libre, La DH, L’Avenir, Moustique, etc.) au groupe Rossel en échange d’une participation à hauteur de 10 % dans le capital de ce dernier. Si l’autorité de la concurrence accepte cette vente, 95 % de la presse francophone sera entre les mains d’un seul groupe qui, rappelons-le, possède aussi 50 % de RTL Belgium en partenariat avec DPG Média qui est, quant à lui, devenu depuis peu le seul propriétaire de RTL Nederland… Tant pis pour le peu qui subsistait de diversité éditoriale !

3. Les effets d’un seuil critique

Résultat : de Mons à Liège, en passant par Bruxelles, la plupart des titres régionaux et nationaux francophones passent sous l’œil attentif d’administrateurs bien connectés dans la finance et l’industrie. Car l’analyse des conseils d’administration de ces groupes révèle un entrelacs de profils issus de la haute finance, du conseil stratégique ou de la grande industrie. Leur poids n’est pas neutre : les exemples de censures indirectes ou d’orientations éditoriales alignées sur des intérêts économiques sont documentés. Ainsi, la rupture de la collaboration entre Financité magazine et La Libre Belgique, après la publication d’un dossier critique sur la concentration des richesses, illustre le pouvoir d’influence de ces structures sur le contenu.

La fusion entre IPM et Rossel marque un seuil critique. Elle consolide un pôle médiatique dont l’influence sur l’opinion publique francophone pourrait devenir déterminante. Derrière la concentration, une logique ne risque-t-elle pas de s’imposer : orienter le débat public pour préserver des intérêts économiques bien sentis, ceux des détenteurs des capitaux de ces titres ? Lors des élections 2024, Le Soir, La Libre et L’Écho ont publié quasi en chœur une lettre ouverte contre l’impôt sur la fortune signée par les mêmes grands patrons qui siègent aux CA de ces groupes médiatiques…

4. Un paysage flamand semblable

La situation en Flandre confirme la tendance : Mediahuis et DPG Media (ex-De Persgroep) se partagent la quasi-totalité du marché, y compris grâce à des montages financiers opaques qui renforcent la continuité patrimoniale.

Si l’on y ajoute le groupe Roularta, ultra dominant pour ce qui concerne les magazines, y compris dans le champ francophone avec Le Vif/L’Express, la diversité d’opinions devient une denrée rare en Flandre. Il n’est pas d’ailleurs inutile de rappeler que Mediahuis, dont le fleuron est le quotidien De Staandard, a toujours revendiqué une ligne éditoriale conservatrice-catholique et proche du nationalisme flamand.

Quant au Persgroep devenu DPG Media, il est propriété de la famille Van Thillo, 15ème fortune de Belgique aussi très active dans la presse aux Pays-Bas, dont Cyriel Van Thillo, grand-père du dirigeant actuel, fit après 1945 de son imprimerie un refuge pour de nombreux collaborateurs flamands, condamnés ou pas. La famille Van Thillo reste bien l’actionnaire principal de DPG Media mais Epifin détient 99,61 % des actions de DPG Media Group. Les actionnaires d’Epifin ne sont pas connus en raison du recours à une forme d’ingénierie juridique de droit néerlandais qu’est la STAK – fondation (privée) sans associé et sans patrimoine propre – disposant de la personnalité juridique

5. Face à ce constat, une alternative est-elle possible ?

L’exemple d’autres modèles coopératifs – dont les parts sont détenues par les lecteurs ou les rédacteurs – ou fondés sur des fondations indépendantes en Allemagne (le Tageszeitung, le Frankfurter Allgemeine Zeitung ou Der Spiegel) démontre qu’il existe des voies pour sanctuariser l’indépendance rédactionnelle.

En Belgique, cette voie reste marginale. On peut souligner notablement la coopérative de la revue Médor et, depuis 2022, le collectif Kiosque de médias belges, francophones, périodiques et libres et composé de sept titres : Alter Echos, axelle, Imagine, Le Ligueur, Médor, Tchak! et Wilfried. Mais la structuration du capital autour de familles ou de holdings limite les velléités d’ouverture aux lecteurs ou aux journalistes des titres quotidiens et hebdomadaires.

Comme le dit le philosophe Yves Citton, nous ne vivons pas seulement en démocratie, mais aussi en « médiarchie » : nos opinions se façonnent via les médias dominants. Et tous les mouvements sociaux n’ont pas la même chance de faire entendre leur voix. Revendiquer la visibilité est devenu une lutte en soi, souvent épuisante et décevante.

La crise de confiance envers les médias n’est pas une fatalité. Selon le Digital News Report 2025 publié en juin par le Reuters Institute for the Study of Journalism, seuls 35 % des Belges francophones disent se fier aux journaux, télévisions et radios. Cette crise de confiance trouve en partie son origine dans ces logiques de concentration et de dépendance économique. À MaTribune.be, nous affirmons qu’une information pluraliste, transparente et ouverte est la meilleure garantie contre la défiance et la polarisation. L’information doit être un bien commun, et non pas une marchandise ou un levier d’influence pour quelques grands groupes privés qui, en général, ne paient d’ailleurs quasi aucun impôt. Elle est un bien public qui ne devrait pas être réservé à une espèce de petite élite qui y voit le reflet de ses intérêts et de sa vision du monde.

Dans un contexte de « médiarchie », rester vigilant et outiller le citoyen pour décrypter les intérêts à l’œuvre n’est plus une option : c’est une nécessité démocratique. Et le faire en élaborant nos propres formes avec notre propre langage. Ce n’est pas qu’une question d’authenticité, c’est aussi une question d’intelligibilité !

[1] Environ 8 millions d’€ par an pour la presse francophone dont seulement 514.000€ pour 6 médias indépendants…

[2] Denis Muzet, « Un citoyen « médioatico-sensible » dans une démocratie médiatique », Constructif, N°16, Février 2007.

[3] Voir leur ouvrage Dialectique de la Raison publié en 1944.

[4] Sa candidature a recueilli 2.485.226 suffrages soit 7,07% des suffrages exprimés !

[5] Bernard Arnault (LVMH), Patrick Drahi (SFR), Xavier Niel (FREE), la famille Dassault (avionneur), Martin Bouygues (BTP), la famille Pinault (Le Printemps-La Redoute), Vincent Bolloré (Bois exotique)

[6] Julien Collinet, « L’indépendance en question », Financité magazine, N°53, mars 2019, https://www.financite.be/sites/default/files/references/files/financite_magazine_53_version_web.pdf et aussi son article « En Belgique, aussi des médias sous influence », Le Média, 15 mai 2019, https://www.lemediatv.fr/articles/2019/en-belgique-aussi-des-medias-sous-influence-HrE-NbTcTVqGYjXE8QJjOA

Un commentaire sur