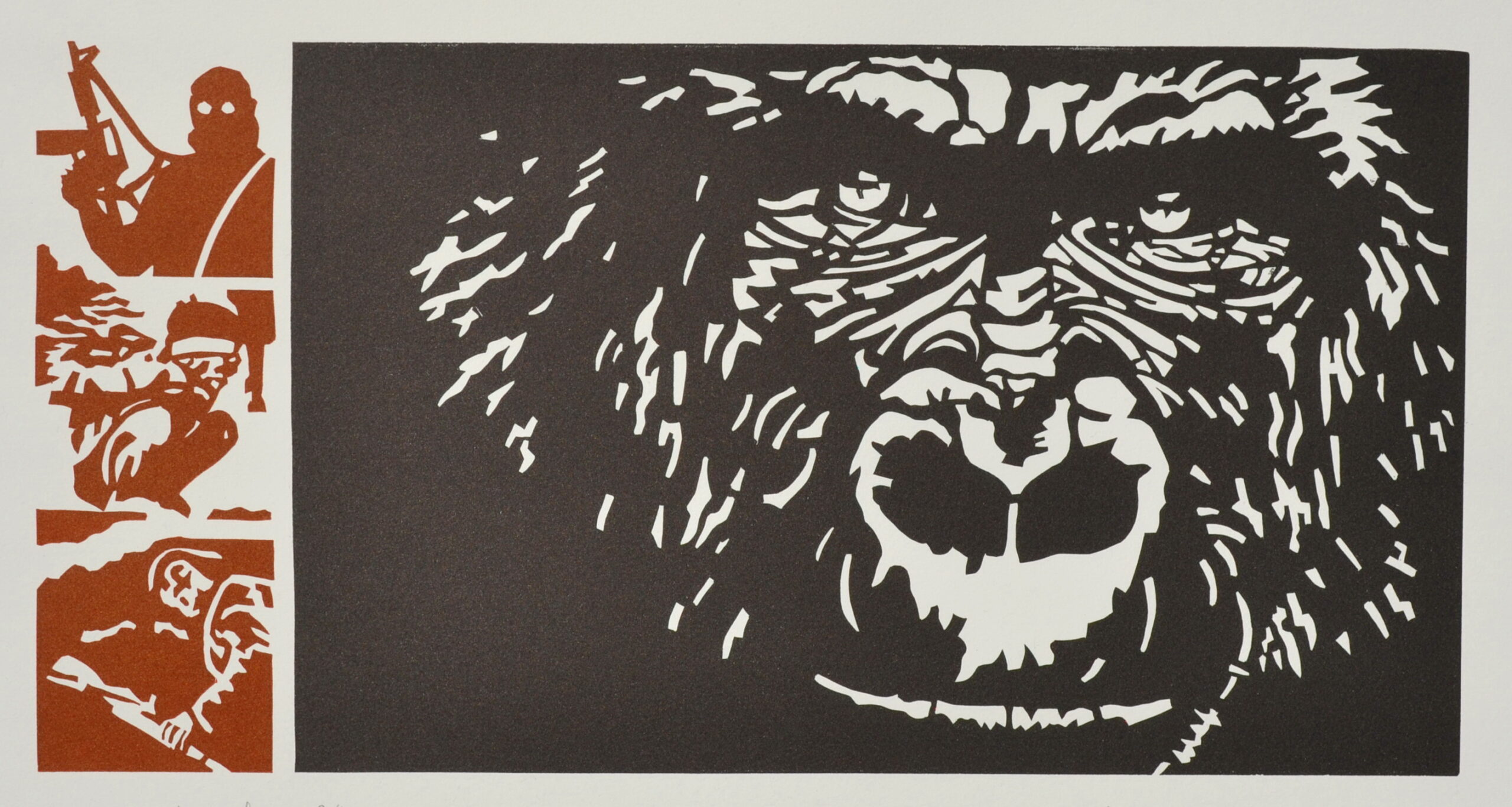

Illustration : « Quo vadis homo », linogravure par Eric Schelstraete

« Grogne », « grève sauvage », les métaphores animalières pullulent depuis longtemps dans les médias et les discours politique pour qualifier les mouvements de grève. En faisant référence à une supposée animalité des grévistes, ces termes ridiculisent les mobilisations sociales, dépolitisent leurs revendications et dénient les rapports sociaux en jeu.

La grève, pourtant souvent avisée depuis des semaines, est toujours une irruption. C’est ainsi qu’elle est présentée dans tous les médias, comme si rien ne l’avait précédée, comme si elle tonnait soudainement dans un ciel serein. C’est une éruption du collectif qui dérange l’ordre apparent des choses. Et pour lutter contre, quoi de mieux qu’un champ lexical animalier pour délégitimer l’action et ses acteurs ?

La grève, c’est un panorama qui donne à voir ce qu’on ne montre jamais, ce que les bourgeois refoulent au loin des banlieues : les travailleurs, les ouvriers, ceux que les classes dominantes feignent d’ignorer jusqu’à ce qu’ils se donnent à voir, se montrent dans une démonstration de force.

1. La bête qui grouille

La grève, c’est l’éternel retour de ce que l’on ne voulait pas identique à soi, c’est le monstre qui se montre, le dessous qui grouille, le goût de la Terre qui tout d’un coup envahit la bouche bourgeoise, c’est le retour du refoulé, un transfert ! C’est infect, ça sent mauvais, ça a mauvais goût.

Mais les choses policées ont besoin de la police pour le rester. De la police d’assurance à la police judiciaire, la coercition sert à laisser la tête sous le couvercle de la marmite qui bout. Ca bout, ça va brûler, ça peut faire mal …

L’irruption de la mauvaise conscience, Jacques Lacan la caractérise en une phrase : « Ça parle là où Ça souffre ». Ce qui est refoulé n’est jamais détruit. Tout ce travail ouvrier, cette sueur comme une moiteur équatoriale qui rappelle au colon sa crise de palu, s’accroche dans les plis de la psyché bourgeoise et revient comme un cauchemar pris dans un attrape-rêve indien.

2. La meute sauvage

Cachez-moi ça ! Le retour du refoulé prend la forme de la Bête, celle que l’on domestique mais qui continue à montrer les dents… Elle grogne, elle rogne, elle ronchonne, elle rage, elle enrage, la meute sauvage qui déborde, qui montre les crocs !

Ce n’est plus tant l’ogre Gargantua qui fait peur ou le Grand méchant Loup, mais l’effet de meute, la masse critique. « Dans un devenir-animal, on a toujours affaire à une meute, à une bande, à une population, à un peuplement, bref à une multiplicité[1]. ».

Comme le pullulement qui grouille sous la surface des choses, la grève s’étend et se propage et la rogne s’impose comme la contagion de la gale infectieuse qu’elle n’a jamais cessé d’être. « Accuser quelqu’un de sauvage revient obligatoirement et définitivement à disqualifier son combat ou ses idées et à en faire un vaincu potentiel[2] ».

3. L’animal qui grogne (inspiré d’Acrimed)

La grève est également associée à la « grogne », un mot qui appartient au champ lexical animalier porteur de connotations négatives. À l’origine de la « grogne », il y a le substantif latin « grunditus » qui désigne un des sons émis par les porcs, par leur « groin ». Cette étymologie est directement présente dans « grognement », qui désigne le cri des porcins ou cri d’un animal ressemblant à celui du cochon, et dans « grogner », qui signifie « pousser son cri, en parlant du cochon, de l’ours » d’après le dictionnaire Larousse. Vous la sentez glisser la métaphore animale vers l’espèce porcine ?

Ce terme de « grogne », outre l’animalité qu’il induit, réduit le gréviste à un corps social sans pensée, incapable de produire du débat, capable uniquement de « grogner » et non de contribuer à la parole publique. Aristote lui-même, dans Politique I, distinguait radicalement entre les animaux doués de parole – et selon lui, seul l’homme possède la parole – et ceux qui n’ont que la voix, le son et en sont réduits à ne pouvoir exprimer que la douleur ou le plaisir.

Au final, l’observatoire des médias Acrimed nous le rappelle, une des prérogatives du pouvoir n’est-elle justementpas de « discriminer qui a voix au chapitre et qui est condamné à voir sa parole considérée comme du bruit et donc à ne pas compter » ? On ne répond pas au bruit et à la fureur, on ne dialogue qu’entre gens sensés !

Et cette caractéristique rend le gréviste d’autant plus menaçant : le mouvement de grogne véhicule des sous-entendus belliqueux, ça dérange, ça menace ! « Ces expressions figées ou routinières ne rendent pas compte d’une réalité de terrain ; elles sont le produit d’un langage de classe et sont appliquées à l’ensemble d’un corps social pour constituer de fait un stéréotype récurrent ».

4. La colère qui gronde

L’animalisation est utilisée comme une stratégie politique pour rabaisser les individus et groupes marginalisés, en s’appuyant notamment sur « un des ressorts de disqualification de la dimension politique les plus à l’œuvre de nos jours : l’individualisation et la psychologisation des rapports sociaux ». Animaliser les grévistes, c’est transformer un mouvement de grève en un mouvement d’humeur, une affaire rationnelle en un phénomène émotionnel. La grève n’est plus qu’une humeur (la colère) irresponsable et individuelle et non une revendication rationnelle et collective. Car bien sûr, à la figure type du gréviste irresponsable vient s’opposer celle du patronat responsable et compétent, qui agit pour réparer les erreurs de la première.

Comme le dit Roland Barthes, « ceci participe d’une générale de mystification qui consiste à formaliser autant qu’on peut le désordre social. Par exemple, la bourgeoisie ne s’inquiète pas, dit-elle, de savoir qui, dans la grève, a tort ou raison : après avoir divisé les effets entre eux pour mieux isoler celui-là seul qui la concerne, elle prétend se désintéresser de la cause : la grève est réduite à une incidence solitaire, à un phénomène que l’on néglige d’expliquer pour mieux en manifester le scandale.[3] ».

Le recours à l’animalité et à la dangerosité du gréviste nie son intelligence et sa capacité de compréhension du monde tel qu’il va. Qualifier de « grogne » l’action et la parole de milliers de personnes, animaliser les grévistes et leurs revendications, c’est faire celui ou celle qui n’entend pas, qui n’entend que du bruit là où il y a une parole politique.

[1] G. Deleuze et F. Guattari, Mille plateaux, p. 292.

[2] O. Starquit, Des mots qui puent, Éditions du Cerisier, p.110.

[3] R. Barthes, Mythologies, Seuil, p. 147.

Un commentaire sur