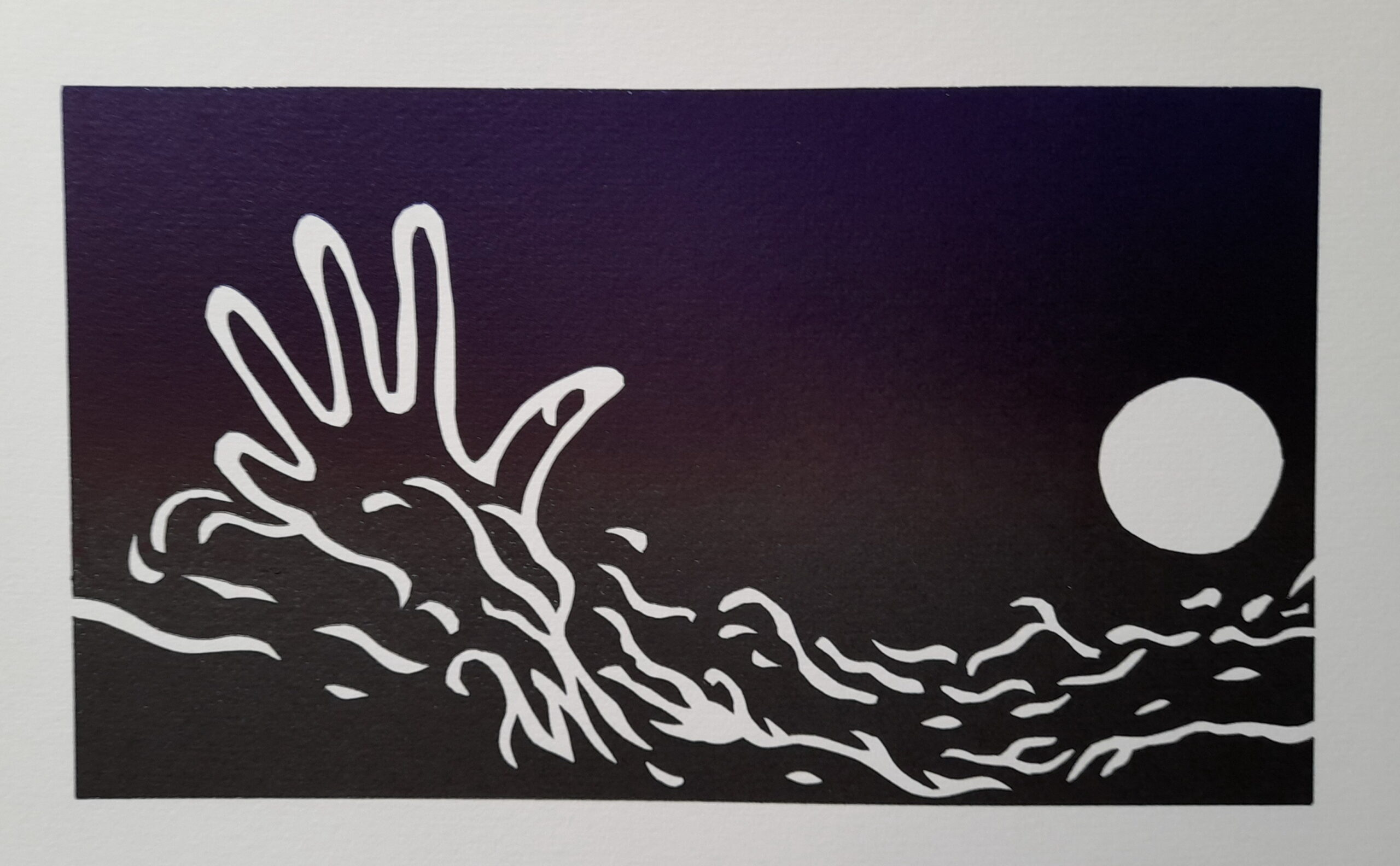

Illustration : Naufrage, linogravure par Eric Schelstraete.

La « théorie du ruissellement » n’a jamais été démontrée. C’est un mythe qui consiste à justifier les mesures favorisant les plus riches (par des réductions fiscales principalement) par l’investissement accru qu’ils pourraient faire de leur argent épargné. Cela contribuerait à augmenter l’activité économique et l’emploi davantage que si ces revenus avaient été redistribués par les impôts et les prélèvements sociaux.

Le ruissellement, cet écoulement de liquide, est la métaphore usuelle qui désigne les effets d’une politique de l’offre qui, en réduisant les charges fiscales et sociales et les réglementations toujours trop excessives qui empèseraient ceux qui auraient les moyens d’investir, favoriseraient l’innovation et la création d’entreprises. Et, tout en continuant à irriguer le tissu économique, répandraient leurs bienfaits sur l’ensemble de la société.

1. Premiers de cordée

Le Président français Macron utilise à cet effet une rhétorique alpestre : « si l’on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c’est toute la cordée qui dégringole ». Cette métaphore est davantage infantilisante que celle du ruissellement car considérer que seuls les « premiers de cordée » ouvrent la voie par leurs compétences et leur mérite assigne les « derniers de cordée » à être juste bons à se faire tracter. Ce mépris de classe ne questionne bien sûr pas les raisons qui font que les premiers sont les premiers.

L’économiste Arnaud Parienty a démontré que cette théorie n’a rien de scientifique mais constitue une rationalisation de la cupidité de ceux qui la prônent[1]. En fait, « elle sert à masquer l’impossibilité dans laquelle se trouvent nos gouvernements de faire autrement que creuser les inégalités. L’image ne sert qu’à faire avaler la pilule en faisant miroiter un espoir de redistribution future. De la sorte, le soi-disant ruissellement agit comme un mythe, c’est-à-dire un récit qui résiste de façon inébranlable aux observations des mécanismes réels ».

Dans les faits, baisser les impôts des riches n’a pas d’effets sur la croissance ou l’investissement. Au contraire, cela encourage la concentration des richesses, la hausse des dividendes et favorise la spéculation financière. De surcroît, ces baisses d’impôts ne sont pas compensées par un accroissement des revenus des autres contribuables qui permettrait suffisamment de rentrées fiscales. Cela ampute donc l’État de moyens financiers importants qui doit dès lors emprunter davantage sur les marchés financiers et démanteler toujours plus les services publics. C’est un cercle vicieux : celui de l’austérité. Plus les inégalités se creusent, plus la croissance économique se grippe.

2. Ruissellement ? Non, pompage !

Peu suspecte de gauchisme, une étude de décembre 2020 de la London School of Economics l’a parfaitement démontré ! Les chercheurs y ont mesuré la manière dont la charge fiscale des individus les plus riches avait évolué favorablement dans le temps, dans 18 pays de l’OCDE (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Suisse et d’autres) durant les cinquante dernières années.

Selon la théorie du ruissellement, l’accumulation plus importante de la richesse par les plus riches aurait dû se traduire par un effet bénéfique sur le reste de l’économie : les plus riches consomment plus, investissent, et cela crée alors de l’emploi et de la croissance. Est-ce démontré par les faits ? Eh bien non ! Les chercheurs constatent qu’après des réformes de baisse de la fiscalité sur les plus riches, les taux de croissance ou d’emploi dans les pays concernés ne varient pas. En d’autres termes, la théorie du ruissellement ne fonctionne pas dans les faits. Pire, le seul effet quantifiable et factuel des allègements fiscaux des plus riches est un accroissement des inégalités !

Quand l’État diminue ses recettes et continue d’alimenter les caisses des grandes entreprises sans contrôle ni contrepartie, ce sont des dizaines de milliards qui ne vont plus aux écoles, aux hôpitaux, aux transports publics, aux politiques sociales, etc. Il ne s’agit pas de ruissellement mais bien de pompage des salaires nets et bruts. Une redistribution inversée du bas vers le haut !

Ces évolutions sont dramatiques : les conditions de vie et de travail se dégradent, le mal-être au travail s’étend. Les salariés constatent bien que la richesse créée leur échappe, et le décalage entre les dividendes et les fortunes en hausse d’un côté et les salaires qui stagnent de l’autre provoque de plus en plus de colère. Tout cela alimente la crise du travail, mais plus généralement la crise de nos modèles sociaux et politiques. La défiance généralisée des citoyens envers les institutions économiques et politiques n’est en effet sans doute pas étrangère au sentiment d’injustice sociale et économique qui ne fait que se renforcer, au gré des crises. La fracture sociale trouve sa racine, en partie, dans cette déformation progressive et insidieuse du partage de la valeur

Clément Fournier, Partage de la valeur en France : le capital mieux rémunéré que le travail ?, mai 2023.

3. Créer de la richesse implique de mieux la redistribuer

Pourtant, non seulement les solutions existent mais elles ont déjà été appliquées avec succès au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Avec la naissance de la Sécurité sociale dans plusieurs pays européens et la mise en place de politiques économiques basées sur la demande, c’est-à-dire favorables aux salariés, à l’investissement productif et au plein emploi, les Trente glorieuses (1945-1975) ont été une période de forte croissance économique et d’augmentation du niveau de vie. Plus la part de la protection sociale dans le PIB est grande, plus cela produit de la richesse, mieux c’est pour l’économie !

Dès 1973, la crise énergétique et l’essor du néolibéralisme viendront s’opposer frontalement à ces politiques avec des effets dévastateurs en termes d’inégalités, de pauvreté, d’austérité permanente et d’appauvrissement des politiques publiques.

Confrontées aujourd’hui au réel, même les officines les plus libérales comme l’OCDE soutiennent que « certaines – mais pas la totalité – des politiques visant à réduire les inégalités de revenu n’ont pas uniquement un effet bénéfique sur l’équité, elles alimentent également la croissance. Elles prouvent ainsi ce que nous savons depuis 80 ans : la prospérité économique ne dépend pas de l’accumulation de richesses par les plus riches, mais est renforcée par une distribution plus juste des fruits de la croissance.

En fin de compte, ceux qui nous disent « il faut d’abord créer de la richesse avant de la distribuer » se trompent ou nous mentent sciemment. La vérité, que toute notre histoire illustre, c’est qu’il faut distribuer et redistribuer largement, pour arriver à créer de la richesse.

[1] Arnaud Parienty, Le mythe de la théorie du ruissellement, La Découverte, Paris, 2018.