Six heures du matin, la ville portuaire de Valparaiso, située à 120 kilomètres de Santiago, se réveille doucement. Après une nuit de manœuvre avec la marine américaine, les forces navales chiliennes regagnent le port et, avec l’appui logistique des navires US qui assurent la couverture radar et le contrôle des communications, prennent possession de la ville.

Quelques heures plus tôt, Pinochet, depuis un mois chef de l’armée de terre, a reçu le feu vert du Secrétaire d’État américain Henry Kissinger qui, comble de l’ironie, recevra un mois plus tard le Prix Nobel de la Paix.

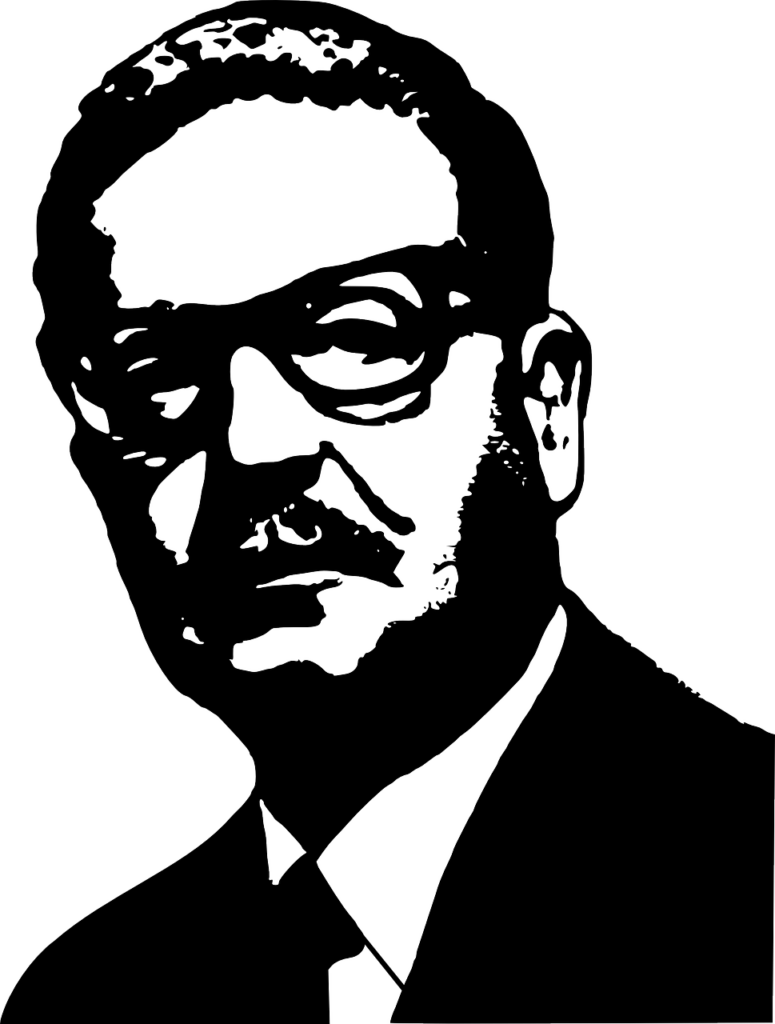

Nous sommes le 11 septembre 1973. Cette prise de Valparaiso marque le début du coup d’État (« golpe ») qui mettra un terme à l’expérience politique, sociale et culturelle de l’Unité populaire (UP) dont la figure emblématique restera le Camarade Salvador Allende.

À partir de cet instant, tout va aller très vite.

Un président en actes

À 8h30, une radio d’opposition au Gouvernement relaie un communiqué des soldats putschistes qui exigent : « Le Président doit remettre ses “hautes fonctions” aux forces armées dont la “mission historique” est de libérer la patrie du joug marxiste ».

La réponse du Président Allende ne se fait guère attendre et, sur les ondes de Radio Corporacion, dont le siège actuel se situe avenue Salvador Allende, il déclare : « je n’ai pas la chair d’apôtre ou de messie. Je n’ai pas l’étoffe d’un martyr (mais…) je ne reculerai pas. Je quitterai la Moneda quand j’aurai accompli le mandat que m’a donné le Peuple, je défendrai cette révolution chilienne (…). Seulement en me criblant de balles ils pourront arrêter la volonté qui est la mienne (…) S’ils m’assassinent, le Peuple poursuivra sa route (…) avec la différence que la chose sera beaucoup plus dure, beaucoup plus violente (…) parce qu’il s’agira d’un message très clair (…) Ces gens-là ne s’arrêtent devant rien » et de terminer par ces mots « je resterai ici même au prix de ma propre vie ».

Nul doute qu’à cet instant, Salvador Allende a une pensée émue pour Pedro Aguirre Cerda qui, sous la bannière du Front populaire, est élu Président de la République en 1938. L’élection se joue à peu de choses, on parle de 3 000 voix de différence en faveur du Front populaire. Cet écart minime ravive les tensions avec la droite, avide de revanche. Un général anticommuniste tente de soulever l’armée contre le gouvernement pour établir un régime fasciste s’inspirant de l’Italie de Mussolini. Face à la menace de coup d’État, le Président Cerda rejoint la Moneda, s’arme d’un pistolet et déclare « Je ne sortirai d’ici que les pieds devant. Mon devoir est de mourir pour défendre le mandat que m’a confié le Peuple ». Cette attitude devait fortement marquer un certain Salvador Allende, alors ministre de la Santé et des Pensions, présent, à cet instant, aux côtés du Président Cerda.

Au cours de cette matinée, le Camarade Allende refusera tous les appels à démission ou à l’exil. À son aide de camp qui lui faisait part de la proposition des forces aériennes de mettre à sa disposition un avion pour quitter le pays, il répondra « Dites au général Van Schouten que le Président du Chili ne s’enfuit pas en avion, que lui se comporte en soldat et moi en Président de la République ».

Et en mots

Peu de temps après, des avions de chasse commencent à survoler le Palais présidentiel, les chars prennent position non loin de là et les coups de canon commencent à tonner dans la capitale chilienne.

Il est 9h, le Président s’exprime sur Radio Magallanes pour rappeler que « l’histoire ne peut être arrêtée ni par la répression ni par le crime » et que la situation actuelle n’est qu’une « étape qui sera dépassée (…) demain viendra le jour du Peuple (car) l’Histoire avance pour la conquête d’une vie meilleure ».

Dix minutes plus tard, sur les mêmes ondes, il prononcera son dernier discours au cours duquel il affirmera « que la graine que nous avons plantée dans la conscience de milliers et de milliers de travailleurs ne pourra pas être fauchée définitivement. Ils ont la force, ils pourront nous soumettre, mais les processus ne sont arrêtés ni par le crime ni par la force. L’Histoire est à nous, ce sont les Peuples qui la font ».

Il aura aussi, tour à tour, un mot pour les travailleurs, pour les femmes, pour ces jeunes « qui ont chanté leur joie et insufflé leur esprit de lutte », pour l’ouvrier, le paysan et l’intellectuel.

Pour tous, il anticipe la coupure proche de Radio Magallanes avec pour conséquence, dira-t-il, que « le son tranquille de ma voix n’arrivera plus jusqu’à vous. Peu importe : vous continuerez de l’entendre. Je serai toujours à vos côtés. »

Le choix des armes

Enfin, il prodigue un dernier conseil : « Le Peuple doit se défendre, mais non se sacrifier. Le Peuple ne doit pas se laisser détruire ni cribler de balles, mais il ne peut pas non plus se laisser humilier ».

Après quoi, il prend la tête de la résistance. Une célèbre photo, publiée dans le New York Times, le montre, entouré de sa garde rapprochée, en train de regarder vers le ciel, casque sur la tête et fusil à la main.

À partir de cet instant, l’histoire va encore s’accélérer.

À 11h, l’aviation bombarde la Moneda. Comprenant que résister plus longtemps serait conduire ses Camarades à une mort certaine, Salvador Allende leur demande de brandir un drapeau blanc et de se rendre. Il salue un par un la trentaine de Camarades encore présents et qui s’apprêtent à quitter les lieux. Une fois fait, il s’enferme dans un bureau et se donne la mort.

Il est 14h au Chili.

Ces quelques heures de violence ont durablement marqué le Chili. Elles signent bien sûr le début de 17 ans de dictature, mais les cicatrices de cette période n’ont pas disparu.

L’histoire en héritage

Les quelques interventions de Salvador Allende qui égrènent le déroulement de cette tragique matinée émeuvent encore par la volonté qui transparaît d’être fidèle au programme de l’Unité populaire mais elles révèlent aussi le caractère d’un homme. D’un homme conscient de la mission qui est la sienne et fidèle à ses serments.

En mettant l’histoire en avant, il veut convaincre que les temps sombres ne peuvent durer éternellement et qu’il faut, sans cesse, travailler à faire advenir ce que nous pensons être juste.

Même enfermé à la Moneda, encerclé par la violence, il continue, jusqu’au bout, à « planter cette graine » qui ne pourra jamais être fauchée définitivement.

Après quoi, il n’y avait plus que la mort pour valider cela. Cette mort comme un don pour continuer, autant que possible, de faire vivre l’expérience de l’Unité populaire, pour entretenir la flamme.

En refusant de quitter la Moneda, il a fait preuve de fidélité à l’ambition de l’UP et à tous ses Camarades et partisans sans lesquels rien n’aurait été possible.

L’Histoire, celle qu’il appelait en renfort dans ses interventions, lui donne raison. Car, cette fin tragique participe, 50 ans plus tard, à faire toujours de l’expérience de l’Unité populaire un exemple.