Il n’y a pas de démocratie sans information exacte du citoyen. Connaître la vérité est donc la clef de notre système politique, puisque c’est en fonction d’elle que l’électeur choisira qui il veut voir élu. Les pouvoirs ont toujours cherché à contrôler les faits, mais aujourd’hui, imposer une fausse vérité devient un jeu d’enfant. Le règne du n’importe quoi fissure le contrôle citoyen.

« Si voulez savoir si une info sur internet est vraie, contrôlez-la vous-même ». On pouvait lire en substance ce conseil, début janvier, dans l’hebdo Trends-Tendances.

La phrase exacte était : « C’est le rôle de chaque personne, sur internet, de s’informer sur l’auteur et l’origine de certains posts, pour éviter de tomber dans le piège du complotisme ». L’auteur de ces lignes, chroniqueuse habituelle au sein de ce média, avocate et professeur de droit fiscal à l’ULB, était Typhanie Afschrift, qui vient de disparaître inopinément. Elle se situait politiquement dans la mouvance du libertarianisme qui revendique une société où les libertés individuelles sont maximales et le rôle de l’État minimal. Ce qui veut souvent dire que ce qui l’emporte alors, c’est la loi du plus fort, puisque l’individu doit pouvoir imposer ses propres droits lui-même, sans l’aide d’un État qui régulerait les choses.

Et le sujet de la chronique était la décision du patron de Meta, Mark Zuckerberg, de jeter à la poubelle toute idée de contrôler les messages rédigés par ses usagers, contrairement à ce qu’il avait fait jusque-là.

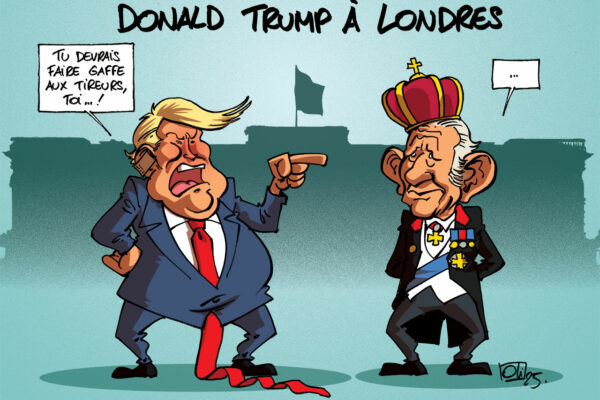

Meta, c’est notamment Facebook, Instagram, WhatsApp. Le contrôle était organisé dans le contexte des règlements européens obligeant les plateformes des réseaux sociaux à surveiller leur contenu, pour éviter fake news, insultes, incitations à la haine et autres déversements de fiel. La plupart des observateurs ont vu dans ce changement de posture de Zuckerberg une façon de se rapprocher du président des États-Unis, Donald Trump, qui venait de s’installer à la Maison Blanche. Un retournement de veste, pour le dire autrement, les relations entre les deux hommes étant alors jusque-là assez moyennes.

Meta est à nouveau dans l’actualité judiciaire ces jours-ci. L’Autorité américaine de la Concurrence lui reproche d’avoir acheté WhatsApp et Instagram pour acquérir une situation de monopole dans le secteur, dans la plus pure tradition des hyper-capitalistes américains. Quelques mois de débats juridiques, au moins, sont annoncés.

Malveillantes rumeurs

Mais revenons à notre point départ : c’est donc nous, citoyens de base, qui devrions nous arranger pour ne pas nous faire berner par la Toile. Prenons quelques exemples. En France circule, sur certains sites, depuis des années et sans répit, une rumeur selon laquelle Brigitte Macron, l’épouse du président de la République, est en fait un homme. On peut y croire, ou pas. On peut se dire que c’est une vérité cachée ou un moyen (ignoble) de déstabiliser l’homme Macron pour combattre la politique du Président. On peut retrouver les origines de cette rumeur et constater qu’elle a frappé de la même manière d’autres femmes (à ma connaissance, pas d’hommes) comme Michele Obama, la femme de l’ex-président des États-Unis. On peut se dire que tout cela sonne de manière tellement caricaturale que le « bon sens » suffira à se forger une « intime conviction ». Sauf qu’un gros paquet d’internautes semble bien avoir acquis l’intime conviction du contraire.

Toute cela frise le ridicule et prête finalement à sourire ? Peut-être. Mais quid lorsque le leader de l’extrême-droite britannique Nigel Farage, en 2016, fait campagne pour que le Royaume-Uni quitte l’Europe et ainsi économise chaque semaine 350 millions de livres sterling, soit à l’époque presque 400 millions d’euros (il avouera, deux heures après la clôture du scrutin, que ce n’était pas vrai) ? Et lorsque le candidat à la présidence des États-Unis Donald Trump prétend que, dans la ville de Springfield-Ohio, les réfugiés haïtiens mangent les chiens et les chats des autochtones ? Comment démêler soi-même le vrai du faux, même si on est un citoyen curieux du monde ?

La vérité, simple point de vue

« La liberté d’opinion est une farce si l’information sur les faits n’est pas garantie », disait la philosophe Hannah Arendt. Tout porte à croire que la farce est de plus en plus grosse.

Les médias classiques s’inscrivent dans des mécanismes de concentration économique et idéologique qui réduisent la diversité des sources à un vaste « copier-coller » d’informations identiques au sein d’un même groupe de presse. Quant à la « révolution numérique », si elle facilite en effet la circulation de l’information, elle en réduit aussi la diversité. Les algorithmes des moteurs de recherche, par exemple, analysent vos requêtes pour vous conforter dans une opinion plutôt que de vous contredire, ce qui risquerait de vous faire changer de moteur de recherche et donc de vous envoyer cliquer ailleurs, au profit d’un autre tiroir-caisse.

De proche en proche, c’est ainsi la notion de vérité elle-même qui s’affaiblit. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de vérité, mais il n’y a plus de consensus sur ce que sont ces vérités. Les faits deviennent des opinions comme les autres, et s’effacent devant les émotions, le spectacle du monde apparaissant comme plus fascinant pour l’opinion que l’austère examen des événements. Plus fascinant et plus facile aussi : rares sont les individus qui ont le temps, voire la capacité, de distinguer de la vérité une fabulation soigneusement élaborée.

Cynisme absolu

Les communicants en charge de promouvoir le Brexit avaient résumé cela avec un total cynisme : « les faits ne suffiront pas à gagner le référendum ». Autrement dit, la vérité n’est pas assez sexy pour convaincre l’électeur.

Là, on n’est plus dans la com’, mais dans un nœud de civilisation. Une société ne peut exister sans la reconnaissance de faits qui la cimentent et créent une interaction sociale. C’est sur ce terreau que peut prospérer la démocratie, avec ses débats et donc ses contradictions, qui supposent un effort permanent pour recueillir les éléments d’une discussion dont les conclusions sont acceptables par le corps social.

C’est le rôle de l’information, et c’est ce rôle qui a été mis à mal par les réseaux et, surtout, leur concentration dans quelques mains, comme l’illustre le procès Meta dont nous parlions plus haut.

Certes, les questions que pose la concentration des outils d’information ne sont pas neuves. C’est un des thèmes, en 1941, du mémorable film d’Orson Welles, Citizen Kane, inspiré de personnages réels. Les apparences ont changé, du costume trois pièces de Kane au T-shirt de Zuckerberg. Les technologies sont méconnaissables, de la lourdeur industrielle des rotatives à la simplicité apparente de l’écran du smartphone. Mais le mécanisme reste le même : accumuler les outils et le capital pour devenir le seul maître à bord, et ne plus rendre compte à personne sur la façon d’orienter l’info pour la mettre à son service.

La démocratie, menacée dans ses fondements même, a les outils pour réagir. Législations anti-monopoles, mécanismes de surveillance des réseaux sur le plan des contenus, Conseils des Médias ou de l’Audiovisuel, Commissions de Déontologie… Il faut les utiliser et sans doute les renforcer (sur base de mécanismes démocratiques bien sûr) dans leur composition, leur fonctionnement et leur capacité de contrainte.

Garde-fous

Et, dans un régime démocratique, le maintien d’un service public d’information substantiel est incontestablement un frein aux dérives. Malgré d’inévitables erreurs, des institutions comme la BBC au Royaume-Uni ou la RTBF chez nous ont pu jusqu’ici contrebalancer dans l’opinion la tendance au « n’importe-quoi » dans l’information.

Ces garde-fous sont indispensables, comme le résumait récemment Jonathan Munro, directeur du « service mondial » de la BBC : « un monde instable nécessite plus de journalisme impartial, correct et accessible gratuitement »[1].

Juridiquement, l’information est un droit et pas un pouvoir organisé, comme le sont les pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Même si on parle parfois de « quatrième pouvoir » ou de « contre-pouvoir » pour évoquer les médias, ce sont des notions qui font l’objet de longs débats. Mais au moment où l’on réfléchit partout sur la façon de perpétuer le système démocratique, il faudra peut-être tirer les conclusions de ce fait : il n’y a pas de démocratie sans information des citoyens. Et il faudrait donc inventer une institutionnalisation de ce droit à l’information, en toute démocratie, avec le même type de garde-fous qui existent pour les trois pouvoirs classiques.

Ce principe, la Révolution française l’avait déjà ramassé dans une sentence : « Publicité, sauvegarde du peuple ». La phrase est de Jean-Sylvain Bailly, un homme plutôt oublié aujourd’hui mais qui fut le premier maire de la Commune de Paris, désigné le lendemain du 14 juillet 1789. La devise, curiosité wallonne, figure au frontispice de l’Hôtel de Ville de Verviers.

La publicité, dans l’esprit de Bailly, ce n’est évidemment pas la réclame pour des couches-culottes, mais c’est tout ce qui relève de l’intérêt général, et donc toutes les informations qui permettent au citoyen de choisir, par un vote, les représentants à qui il déléguera le pouvoir législatif. Soit, même si Bailly ne peut pas imaginer ce qui arrivera un siècle plus tard, tout ce qui charpente aujourd’hui la société de l’information.

Il faudrait peut-être transformer cette réflexion en principe de gouvernement. Avant qu’il ne soit vraiment trop tard.

[1] Le Monde du 19 avril