Sous-financée depuis des années, paralysée par un blocage politique inédit, la Région de Bruxelles‑Capitale s’enfonce dans le rouge. Fin juin 2025, l’agence S&P a acté une nouvelle dégradation de sa note. Même s’il est fondamental d’avoir un regard très critique sur le rôle de ces agences, cette dégradation de la note fait peser des menaces sérieuses sur la Région.

1. Des déficits persistants

Depuis plusieurs années, la Région bruxelloise accumule les déficits. En 2024, celui-ci a atteint 1,6 milliard d’euros, et à politique inchangée, il pourrait atteindre jusqu’à 2,6 milliards. Ce creusement résulte d’une série de facteurs.

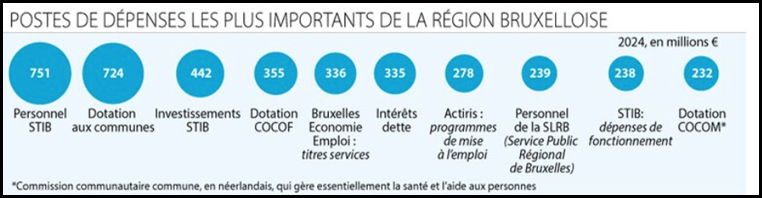

Premièrement, les dépenses de fonctionnement et salariales ont connu une forte hausse, atteignant près de 1,8 milliard d’euros en 2024. Les institutions régionales, les organismes d’intérêt public et notamment la STIB, dont la masse salariale seule représente plus de 750 millions, concentrent une grande partie de ces dépenses. Parallèlement, la Région a mené d’importants investissements dans les infrastructures ces dernières années, avec des chantiers lourds comme la modernisation des tunnels routiers ou le prolongement du métro Nord. Elle a également développé de nouvelles politiques publiques (plans de mobilité, espaces verts…). Ces dépenses, jugées nécessaires par certains et mal pensées par d’autres, ont été coûteuses.

À cela s’ajoutent des politiques sociales régionalisées, comme les titres-services ou la prime Renolution qui, malgré leur impact socioéconomique positif, ont contribué à creuser le déficit.

Enfin, tandis que les besoins – sociaux, environnementaux, démographiques – explosent, les recettes elles, ont tendance à stagner. En 2024, elles s’élevaient à 6,1 milliards d’euros de recettes, à peine plus qu’en 2023 (5,9 milliards).

Les dotations fédérales, dont la dotation générale de financement, ont quant à elles augmenté de moins de 2 % entre 2023 et 2024. Dans le même temps, la base fiscale bruxelloise demeure étroite et vulnérable : concentrée sur les revenus du travail et la consommation, elle peine à capter la richesse patrimoniale ou immobilière.

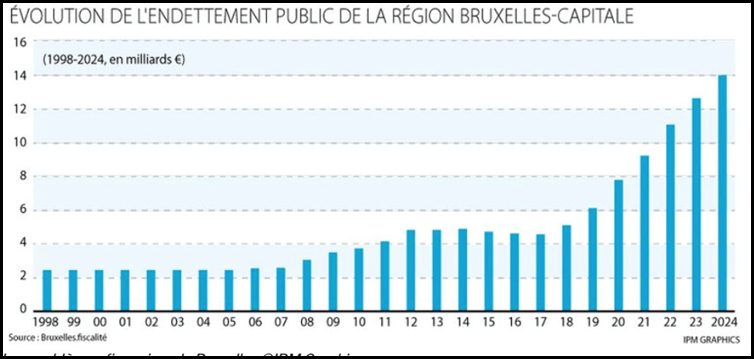

2. Une dette qui s’alourdit

Conséquence logique de ces déficits, la dette continue d’augmenter, inexorablement. En à peine sept ans, elle est passée de 3,4 milliards d’euros en 2018 à 14,5 milliards fin 2024, soit +325 %, et elles pourraient atteindre 22 milliards d’euros à l’horizon 2029.

Rapportée aux recettes régionales, la dette culmine déjà à 264 %, ce qui en fait la région la plus endettée de Belgique. En effet, la Wallonie affiche un ratio dette/recettes projeté à 220 % en 2029 (dette brute de 39 milliards), alors que la Flandre, malgré une dette plus élevée en valeur absolue (41,5 milliards en 2024), maintient pour l’heure un ratio d’environ 70 %. La Cour des comptes flamande estime que ce ratio devrait atteindre 100 % d’ici 2029.

3. Le blocage politique et l’impasse des douzièmes provisoires

Depuis les élections régionales de juin 2024, la Région de Bruxelles‑Capitale est sans gouvernement. L’exécutif sortant PS / Écolo / Défi / Groen / Open VLD / one.brussels-sp.a) (expédie les affaires courantes, tandis que les finances régionales sont maintenues sous le régime dit des « douzièmes provisoires », une procédure budgétaire d’urgence censée être temporaire… mais qui dure depuis un an.

Concrètement, cela signifie que chaque mois, la Région est autorisée à dépenser un douzième du budget voté l’année précédente. Cela permet de maintenir les paiements essentiels – salaires, subventions déjà engagées, dépenses incompressibles – mais interdit tout nouveau projet ou initiative politique, quelle que ce soit la matière concernée. Dans ce contexte, de nombreuses administrations préfèrent geler leurs dépenses par prudence juridique, quitte à bloquer des aides cruciales pour les communes, les CPAS ou le monde associatif. L’incertitude règne aussi sur les investissements : les crédits non utilisés sont perdus, et ceux qui pourraient l’être restent gelés, faute de validation.

Par ailleurs, ce fonctionnement n’empêche pas le déficit de se creuser. Au contraire : certaines charges augmentent inexorablement – comme les indexations de salaires ou les charges de dette, alors que la Région ne peut ni réallouer ses moyens, ni adapter ses priorités.

Le blocage politique ne fait donc pas qu’entraver l’action publique : il empêche aussi toute réponse structurée à la crise budgétaire. Et c’est dans ce contexte qu’est intervenue la récente dégradation de la note de la Région par l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P).

4. Une dégradation « inévitable » et qui pourrait se reproduire

La première alerte était tombée en mars 2024, avant les dernières élections. À cette date, l’agence S&P avait abaissé la note de crédit de la Région de AA- à A+, tout en maintenant une perspective « négative ». Mais le message était clair : Bruxelles devait impérativement adopter une trajectoire budgétaire « crédible », en particulier réduire ses dépenses, former rapidement un nouveau gouvernement et stabiliser son ratio dette/recettes, sous peine de nouvelles sanctions.

Sans réelle surprise, le 28 juin 2025, S&P a donc à nouveau abaissé la note de la Région bruxelloise, la faisant passer de A+ à A, cette fois avec une perspective « stable ».

Et de nouvelles dégradations pourraient encore survenir : « Nous pourrions encore abaisser la note si les performances budgétaires ne s’améliorent pas, et si la dette augmente plus vite que prévu », a averti l’agence dans son communiqué de juin.

5. Les risques liés à cette dégradation

La dégradation de la note, si elle était « attendue », crée ou accentue plusieurs risques importants.

Le premier est financier. Les marchés financiers pourraient réagir à cette dégradation en augmentant les taux d’intérêt auxquels la Région emprunte. Ce n’est pas automatique, d’autant que Bruxelles reste encore dans une catégorie d’investissements jugée « sûre ». Mais si cela se produit, les emprunts coûteront plus cher, ce qui réduira les marges disponibles pour financer l’emploi, la santé, la mobilité ou le logement par exemple. En 2024, les charges d’intérêts s’élevaient à 335 millions par an, soit plus que les investissements régionaux bruxellois dans le métro, le bus et le tram…

Ensuite, la Région pourrait voir son accès au crédit remis en cause. Les principales banques partenaires de la Région, comme Belfius ou ING, pourraient devenir plus prudentes, plus exigeantes, voire conditionner leur soutien à des « garanties de redressement ».

Même s’il semble caduque sur le plan institutionnel et juridique, certains, dont le MR, envisagent également un scénario « catastrophe », à savoir une mise sous tutelle de la Région par le pouvoir fédéral. Le gouvernement fédéral pourrait alors imposer un plan d’austérité décidé unilatéralement, sans consultation du Parlement régional ni du tissu socioéconomique bruxellois. Une telle situation serait lourde de conséquences pour l’ensemble des entités bruxelloises : communes, CPAS, Cocof, Cocom, et même la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans tous les cas, la pression pour adopter des mesures d’austérité va s’intensifier, avec pour conséquence une dégradation progressive des services publics et un affaiblissement du soutien aux politiques sociales. Céder à cette logique de court terme, qui privilégie la stabilité financière à tout prix, serait particulièrement dommageable pour Bruxelles, et pourrait enclencher un cercle vicieux :

- Austérité / Réduction des dépenses pour réduire le déficit

- Hausse des charges d’intérêts

- Réduction des investissements sociaux et environnementaux

- Contraction de l’activité économique

- Diminution des recettes

- Aggravation du déficit

- Nouvelles mesures d’austérité

6. Conclusion

Face à une situation budgétaire, il est urgent de débloquer la situation politique, mais aussi de changer de logique. Plutôt que de céder à la pression d’une austérité dictée par les agences de notation, il est nécessaire de créer les conditions d’un refinancement structurel de la Région, à la hauteur de ses missions et de ses réalités sociales. Cela devrait passer par un rééquilibrage des dotations fédérales, une réforme fiscale plus juste, et une stratégie ambitieuse d’investissement social et écologique.

2 thoughts on “Bruxelles dégradée : crise budgétaire, paralysie politique et attaque des agences de notation”