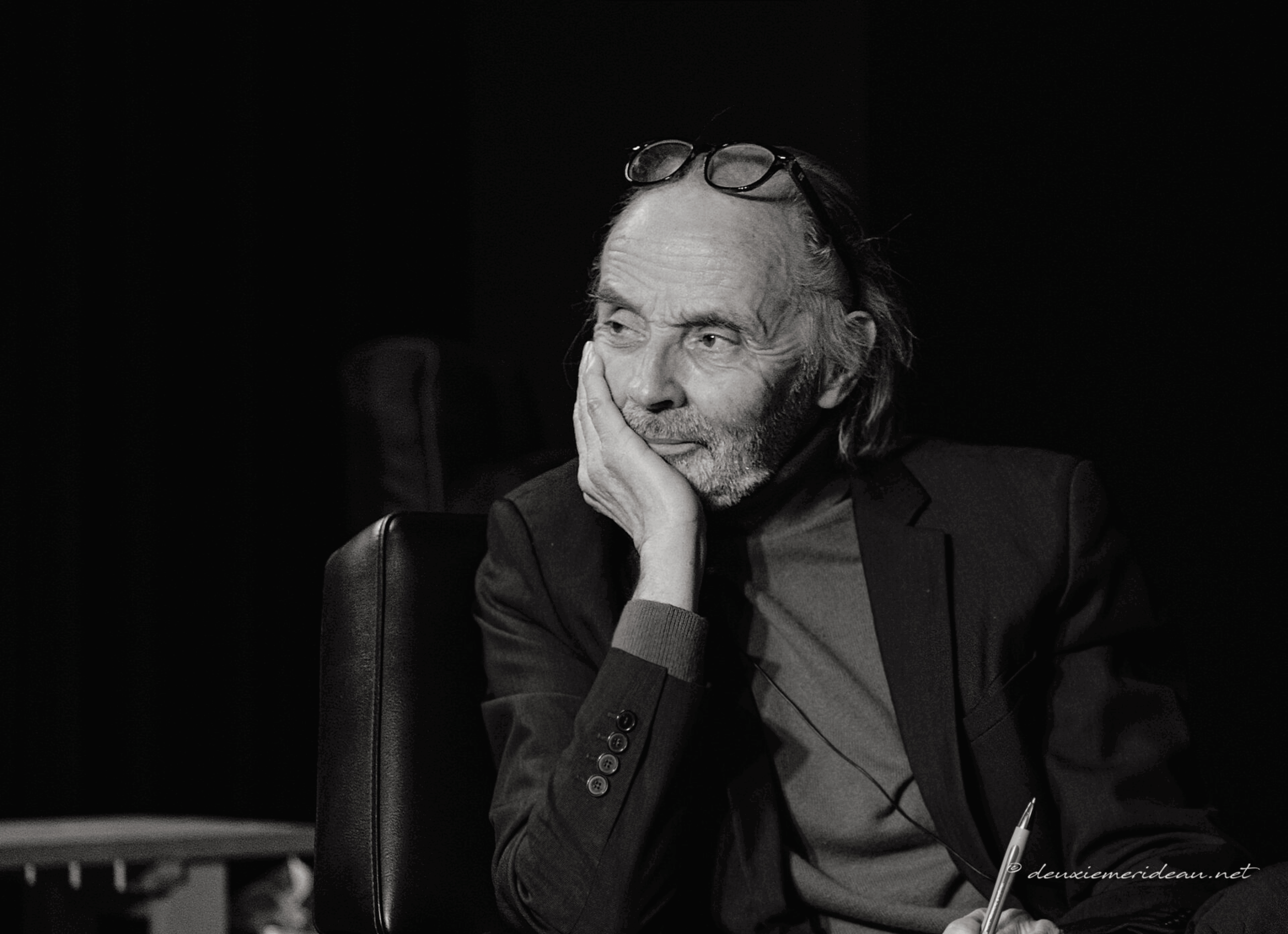

Christian Savestre est membre d’Attac Bruxelles 2 et spécialiste de l’évasion fiscale. Auteur de la grande enquête sur l’évasion fiscale co-produite par Attac Bruxelles 2 et Pour.Press en 2022, il analyse les questions fiscales sous un angle résolument politique, ce qui ne l’empêche pas de décortiquer avec minutie les arguties techniques qui nous empêchent de nous saisir de cet enjeu démocratique fondamental.

On voulait son avis sur la différence entre fraude fiscale et évasion fiscale. On n’a pas été déçus. D’entrée de jeu, notre question a volé en éclats. Nous lui avons laissé carte blanche pour nous répondre avec toute sa liberté, développant longuement, précisément et pertinemment chaque question. Au point que nous avons décidé de scinder l’entretien en deux parties.

Aujourd’hui, le cœur du sujet : comment différencier évasion et fraude fiscale ? Mais attendez… faut-il vraiment les différencier ?

Mardi 14 octobre, on parlera chiffres, flux vers paradis fiscaux et mécanismes occultants du point de vue des contribuables et de l’État.

1. En deux mots, pouvez-vous clarifier la distinction entre fraude et évasion fiscale en termes politiques, économiques et juridiques ?

Le fait d’effectuer le distinguo entre la fraude fiscale et l’évasion fiscale est à mon avis l’un des leviers majeurs de la victoire idéologique qui consacre le désintérêt collectif autour des questions fiscales. En voici la démonstration.

1-1 Des objectifs identiques, une violence commune, des variations sémantiques anesthésiantes

Qu’elle soit légale ou frauduleuse, l’évasion fiscale procède d’une même intention, celle d’éluder l’impôt partiellement ou totalement, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales appartenant à une extrême minorité, celle des plus riches. Elle a donc pour conséquence, quelle que soit la qualification juridique qui lui est attribuée, de diminuer les ressources de l’État et de constituer ainsi un empêchement structurel à la conduite de politiques publiques adaptées aux besoins de la collectivité et à l’administration du bien commun.

Elle résulte d’un processus de sécession entre, d’une part, de riches particuliers et de grosses entreprises et, d’autre part, le plus grand nombre. Ce processus aboutit à une remise en cause du consentement à l’impôt – nécessaire ciment à la vie en société – vécu comme étant vidé de son sens dans la mesure où les contribuables captifs ont le sentiment de vivre un véritable apartheid fiscal.

À l’inverse, les contribuables mobiles ont tout loisir d’effectuer leur shopping fiscal international en utilisant des « experts » grassement payés pour réduire, voire carrément supprimer, leur contribution à l’impôt. L’évasion fiscale légale et l’évasion fiscale frauduleuse ont une caractéristique commune : leur identique illégitimité, c’est-à-dire leur non-conformité à la justice et à l’équité.

Il devient alors évident que les infinies variations sémantiques (optimisation fiscale, planification fiscale, voie la moins taxée, etc.) pour ne pas utiliser le terme d’évasion fiscale n’ont qu’un objectif : ne pas faire passer l’évasion fiscale pour ce qu’elle est, à savoir une pratique socialement violente, par les effets destructeurs directs et indirects qu’elle cause à la planète et à ses habitants.

Dirions-nous d’un prisonnier en cavale qu’il s’absente ou aménage les conditions de sa détention ? Non, bien sûr. Alors, ne disons pas non plus d’un évadé fiscal qu’il optimise son impôt. À la différence du code des impôts qui ne s’applique plus à tous, le dictionnaire s’impose à chacun. Le Larousse définit l’évasion fiscale comme étant le « recours aux réglementations existantes en vue de minimiser la dette fiscale d’un contribuable » et la fraude fiscale comme étant le « recours à des procédés illégaux en vue de réduire la dette fiscale d’un contribuable » (le contribuable pouvant être une personne physique ou une personne morale).

La prétendue optimisation (évasion fiscale légale) n’est donc rien d’autre que de la fraude fiscale que l’oligarchie financière et ses larbins (lobbyistes, médiacrates, etc.) s’acharnent à proscrire du vocabulaire, pour se distinguer des vulgaires fraudeurs et anesthésier le citoyen prié de croire que l’optimisation fiscale est synonyme de saine gestion.

Il n’y a donc pas lieu de les distinguer sur le fond. La légalité formelle de l’évasion fiscale ne lui confère pas la légitimité : elle n’existe que par le renoncement des gouvernements face aux puissances financières qui sont les détentrices du pouvoir réel.

L’évasion fiscale, apanage des grandes entreprises et des riches particuliers détenteurs d’une part majeure de la production mondiale de richesses, s’exécute de manière systématique, récurrente et permanente. Elle est administrée au niveau planétaire par des milliers de professionnels de haut vol ayant pignon sur rue.

Les données publiées sur l’ampleur des conséquences financières de l’évasion et de la fraude fiscales ne procèdent pas à une ventilation claire entre les deux. Et pour cause, serait-on tenté de dire, la frontière entre les deux est si ténue. Il y a donc lieu d’apprécier quelques données objectives permettant d’identifier le terrain de jeu des acteurs et ses caractéristiques principales.

Donner une apparence de légalité formelle à l’évasion fiscale malgré sa totale contravention à l’esprit de la loi conduit ses organisateurs à côtoyer l’illégalité. Il leur faut en effet pour cela faire cheminer le déroulement des opérations économiques au sein d’une grande entreprise d’une manière tellement déconnectée de la réalité qu’il est bien souvent délicat de déterminer si ce qui doit être fait pour aboutir à ce formalisme légal n’est pas lui-même entaché d’illégalité. Il n’est pas toujours facile d’inventer les scénarii qui vont permettre de justifier de circuits transitant par plusieurs paradis fiscaux successifs.

1-2 De même nature, mais des caractéristiques propres

Bien que de même nature, les acteurs de l’évasion et de la fraude fiscales ont leurs caractéristiques propres :

– L’évadé fiscal a acquis un statut respectable, il est loué pour son sens de la gestion et brandit à tous crins l’argument de la légalité. Il n’est pas rare qu’il soit décoré par l’État qu’il pille. Le fraudeur est en général réduit à la clandestinité et ne s’expose pas sur la scène publique.

– L’évasion fiscale s’accompagne communément d’une garantie de résultat élevée. Il n’est pas rare de voir les organisateurs de l’évasion fiscale vendre à leurs clients candidats à l’évasion des schémas auxquels sont associés des taux de réussite. Si par extraordinaire, le schéma d’évasion fiscale mis en place devait être remis en cause par l’administration fiscale, pour autant que cette dernière parvienne à triompher de l’armée d’avocats fiscalistes qui lui fait face, il resterait pour l’évadé la possibilité de procéder à une transaction financière, voire pénale si nécessaire. Pour les fraudeurs débusqués, les risques sont plus importants, sauf à ce que l’importance de la fraude ouvre la voie à la négociation. Le fraudeur, contrairement à l’évadé, est toujours en sursis.

– L’évasion fiscale est gérée de manière industrielle relativement à une activité économique licite, cependant que la fraude s’apparenterait plus à de l’artisanat relatif à une activité économique souterraine licite ou illicite.

– L’évasion fiscale est systémique et sans limite, sinon peut-être celle du taux de taxation zéro (pourquoi pas négatif ?). La course au toujours moins de taxation engendrée par la libre concurrence fiscale entre les États génère aussi la concurrence entre paradis fiscaux. Ainsi, la Belgique qui est un paradis fiscal est pourtant victime également de l’évasion fiscale. Les paradis fiscaux 5 étoiles offrent des charmes supplémentaires aux évadés, une fois qu’ils ont épuisé ceux des 3 ou 4 étoiles. À l’opposé, la fraude fiscale s’inscrit plutôt dans des actions sporadiques, erratiques, se déployant de manière non systémique.

– Les plus importants organisateurs de l’évasion fiscale conseillent tous, sans exception, les gouvernements et institutions internationales. Ce n’est en général pas le cas des fraudeurs, même si d’aucuns ont pu être ministres (du budget, pour le plus connu d’entre eux en France).

– Les systèmes d’évasion fiscale utilisés par les grandes entreprises spolient massivement les salariés qui connaissent des formules d’intéressement[1] individuelles ou collectives (notamment les cadres) fondées sur les bénéfices (ces derniers étant « dépaysés »). La fraude fiscale n’engendre pas de phénomènes d’une telle ampleur.

1-3 Pourquoi frauder quand on peut s’évader ? Le contribuable captif et le contribuable mobile

Une analyse comparative des avantages/inconvénients de l’évasion fiscale versus la fraude fiscale conduit très vite à se poser la question suivante : le choix de l’évasion fiscale plutôt que de la fraude ne résulte-t-il pas du coût d’accès à l’évasion ? La cherté des honoraires des cabinets conseils orchestrant l’évasion ne les rend accessibles qu’aux grandes entreprises et aux riches particuliers. La barrière d’entrée aux paradis fiscaux est leur coût d’accès. Les cavales fiscales coûtent très cher.

On peut sans rire prétendre que les progrès en matière d’industrialisation de l’évasion fiscale vont, comme pour toutes les industries, permettre une diminution des prix qui rendra l’évasion de plus en plus accessible. C’est l’évasion fiscale qui sera alors le meilleur adversaire de la fraude fiscale.

L’évasion fiscale porte une atteinte considérable au principe du consentement à l’impôt et encourage la fraude fiscale. Elle détruit la notion de citoyenneté. Le citoyen lambda, l’entreprise petite ou moyenne supportent difficilement de payer leur impôt quand les riches et les grandes entreprises y échappent pour une très grande part. En cela, l’évasion encourage la fraude chez ceux qui sont dégoûtés par une telle injustice et n’ont pas les moyens de se payer l’évasion fiscale. Se faire justice soi-même par la fraude devient alors une option. Le discours ambiant véhiculé par les médias dominants pour le compte des oligarchies financières et consistant à répéter en boucle que les prélèvements obligatoires sont insupportables et que les impôts doivent être diminués atteint un comble de perversité et pourrait se résumer ainsi : « Nous évadés fiscaux, nous vous expliquons à vous citoyens captifs que vous payez trop d’impôts ». La corde au cou du citoyen captif resserre ainsi son nœud.

Avec l’active complicité des gouvernements, l’oligarchie financière est parvenue à créer deux types de contribuables et donc deux catégories de citoyens au sein de chaque État : les captifs qui constituent en nombre l’extrême majorité, soumis au code des impôts et les mobiles qui y échappent. Les progrès du numérique vont permettre de creuser encore plus l’abîme qui les sépare grâce aux opportunités de sophistication des schémas d’évasion fiscale cependant qu’elles permettront de contrôler encore mieux le contribuable captif.

1-4 L’impérieuse nécessité de lutter contre les deux, fraude et évasion

La lutte contre l’évasion fiscale (qui ressemble à s’y méprendre à de la fraude organisée de manière industrielle par les puissants de ce monde) est une urgence aussi grande que l’urgence écologique. Nier la nécessité absolue de lutter contre l’évasion fiscale est du même ordre que nier le réchauffement climatique. Ce sont souvent les mêmes qui procèdent à ces deux dénis : ceux qui pillent les États et qui pillent la planète. L’urgence saute pourtant aux yeux mais elle se heurte à celles qui détiennent le pouvoir réel : les oligarchies financières.

Il est pourtant essentiel de rétablir le consentement à l’impôt pour faire face aux gigantesques besoins d’investissements rendus nécessaires pour sauver les écosystèmes planétaires et satisfaire les besoins sociaux.

C’est l’organisation des citoyens qui déterminera le succès ou l’échec de ces deux luttes. Ce projet d’organisation ne devra pas sous-estimer les capacités d’adaptation du capitalisme qui proclame sans complexe que c’est l’entreprise qui doit conduire la lutte contre le réchauffement climatique. En matière d’évasion fiscale, le renard est souvent dans le poulailler. En matière d’écologie, les incendiaires se veulent pompiers. Que de ressemblances !

2. Pourriez-vous donner un ou deux exemples concrets d’évasion fiscale en Belgique et leur ampleur (en termes de montant et de proportion par rapport à d’autres budgets) ?

30,4 milliards d’euros : ce sont les pertes de recettes fiscales pour l’État belge, engendrées par l’évasion fiscale (fraude fiscale et évasion fiscale illégitime), soit 5,2 % du PIB. Les effets ravageurs de l’évasion fiscale annuelle sont donc supérieurs au déficit budgétaire, mais les gouvernants n’en font pas état. Leur devoir serait pourtant d’alerter chaque citoyen belge actif du fait que l’évasion fiscale lui « coûte » en moyenne chaque année 6.111 euros et que l’évasion fiscale équivaut à 2,6 mois d’un salaire net moyen de 2.350 euros par mois pour un temps plein ; à 4,1 mois du salaire net moyen mensuel d’un actif belge.

Tableau justificatif (pour l’année 2019, montants arrondis) :

– Pertes de recettes fiscales liées à l’évasion fiscale annuelle[2] : 30,4 milliards d’euros

– Nombre d’actifs (population en âge de travailler, hors chômage) : 5.000.000

– Pertes de recettes fiscales liées à l’évasion fiscale annuelle par actif (soit les pertes liées à l’évasion fiscale annuelle divisées par le nombre d’actifs) : 6.100 euros

– Salaire moyen net annuel par actif : 18.000

– Salaire moyen net mensuel par actif : 1.500

– Pertes liées à l’évasion fiscale annuelle par actif pour un salaire net moyen mensuel par actif : 4 mois

Le budget 2025 de l’État fédéral est ventilé au niveau des dépenses totales de 288,8 milliards comme suit :

– Sécurité sociale : 146,6 milliards

– Charges d’intérêts : 10,9 milliards

– Pouvoir fédéral : 42,3 milliards

– Europe : 7,6 milliards

– Régions, Communautés et autres : 80,1 milliards

– Autres : 1,3 milliards

30,4 milliards d’évasion fiscale par an, c’est donc près de 3 fois la charge d’intérêts de la dette ! Voilà une ressource conséquente pour les finances publiques à intégrer dans les négociations budgétaires fédérales.

[1] Les « formules d’intéressement » désignent les mécanismes, définis dans un accord d’entreprise où des primes sont versées aux salariés en fonction des performances (bénéfices) de leur entreprise.

[2] Il ne faut pas confondre les paiements effectués dans les paradis fiscaux (voir partie 2 à paraître le 14 octobre) – soit 383 milliards d’euros – et le manque à gagner que cette évasion fiscale représente pour les finances publiques qui est évalué à 30,4 milliards.