Les suites de notre dossier sur la nouvelle guerre commerciale menée tambour battant par le Président américain contre ses « partenaires » commerciaux.

Précédemment sur MaTribune.be :

Question 1 : est-il vrai que les droits de douane actuels sont les plus élevés depuis 100 ans ?

Question 2 : De décisions en rétropédalages, où en sont les droits de douane aux États-Unis ?

Début septembre 2025, où en est-on ?

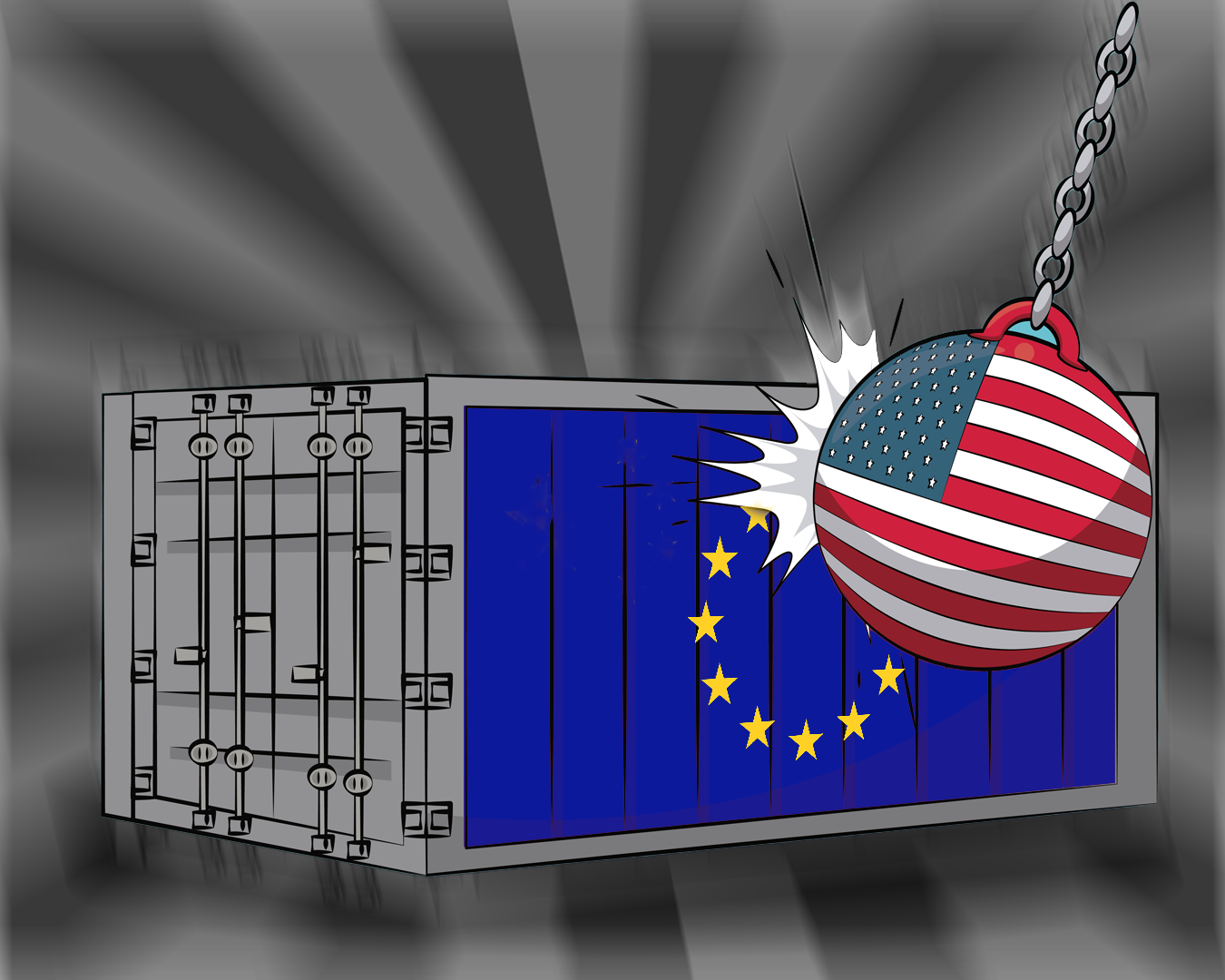

La capitulation européenne est actée.

Quelques mois après son arrivée au pouvoir, Donald Trump a mis en pratique une de ses promesses : augmenter les taxes douanières pour les produits entrant sur le territoire américain. Dans un premier temps, malgré des discours sur l’importance d’une Europe indépendante et souveraine, l’Union européenne (UE) a accepté ces nouvelles taxes, afin de montrer sa bonne volonté et de maintenir des « bonnes relations ». Mais lorsque l’administration Trump a menacé d’augmenter tous les droits de douane à 20 % puis à 30 % à partir du 1er aout, l’UE a enfin décidé de s’indigner, affirmant qu’elle était prête à prendre toutes les contre-mesures nécessaires. Cette fois, c’en était trop, et on allait voir ce qu’on allait voir. Après plusieurs mois de négociation, un accord commercial est finalement signé le 27 juillet et le constat est sans appel. C’est une capitulation totale. L’UE cède à toutes les exigences de Trump. Non seulement un droit de douane global de 15 % sera désormais appliqué (à de très rares exceptions près), mais en plus l’accord inclut des engagements considérables de la part de l’UE, tous en sa défaveur et quasiment sans aucune contrepartie. Un accord indéfendable, qui affaiblit l’Europe et n’amène aucune stabilité, au contraire.

- De beaux mais illusoires discours sur la souveraineté et l’indépendance européenne

Dès l’élection de Donald Trump en octobre 2024, les dirigeants européens ont multiplié les déclarations sur l’importance d’affirmer la souveraineté et l’indépendance du Vieux Continent. Friedrich Merz, le chancelier allemand, a ainsi déclaré : « la priorité absolue est que les Européens s’entendent […] afin que nous obtenions peu à peu une véritable indépendance vis-à-vis des États-Unis », rejoignant ainsi la plupart des discours d’autres dirigeants sur l’importance de la « souveraineté européenne ». Contrairement à ce qui s’était passé lors du premier mandat de Trump, l’UE semblait cette fois prête à ne pas se laisser faire face aux éventuelles attaques de l’administration Trump. Cette posture va cependant rapidement voler en éclat :

- Lorsque Donald Trump impose 25 % sur l’acier et l’aluminium en février 2025, l’Union européenne s’indigne mais ne réagit pas[1].

- Lorsqu’il impose 27,5 % sur les automobiles et les pièces détachés en mars 2025, l’UE s’indigne mais ne réagit pas.

- Lorsqu’il impose 10 % sur quasiment tous les biens le 2 avril 2025, l’UE s’indigne mais ne réagit pas.

- Passer de 10 % à 30 % ? Cette fois c’en était trop, et on allait voir ce qu’on allait voir…

Dans la foulée de l’annonce du 2 avril, instaurant un taux minimum de 10 % sur les biens du monde entier, Donald Trump annonce que ce taux minimum s’établira à 20 %, puis 30 % pour l’Union européenne à partir du 1er aout, laissant un peu du temps pour négocier et trouver un « deal ». L’UE affirme qu’elle ne se laissera plus marcher sur les pieds. Tout en réaffirmant l’importance de dialoguer et d’aboutir à un accord, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen critique fortement la décision américaine et déclare l’UE prête à prendre « toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder (ses) intérêts, y compris l’adoption de contre-mesures proportionnées si cela s’avère nécessaire ».

Alors que les négociations patinent et que l’échéance se rapproche, la Commission européenne annonce le 15 juillet qu’elle a élaboré un plan de riposte à hauteur de 72 milliards d’euros sur des marchandises américaines, et qu’elle le mettra en œuvre si les États-Unis s’obstinent à imposer des droits de douanes de 30 % sur les importations en provenance de l’Union européenne. Et ce n’est pas tout, elle déclare qu’elle pourrait également se défendre en visant également les services. Kaja Kallas, la cheffe de la diplomatie européenne déclare que « L’UE a les outils pour défendre ses intérêts » et que « dans le secteur des services, l’Europe est en position de force ».

Et c’est vrai, car si l’excédent commercial de l’UE avec les États-Unis est de 200 milliards, les 27 ont un déficit commercial de 150 milliards en ce qui concerne les services, dont les services numériques pèsent particulièrement (notamment l’utilisation de logiciels américains). L’UE dispose donc effectivement d’une marge de manœuvre importante pour répliquer en taxant ce secteur.

- L’accord du 27 juillet : une capitulation totale

Dimanche 27 juillet, Ursula von der Leyen et Donald Trump signent un accord commercial global, dont les détails ne sont rendus publics que le jeudi 21 août. Et le résultat est consternant. L’Union a plié sur absolument tout, n’obtenant en retour quasiment aucune contrepartie. Le principe général de cet accord ? Les États-Unis imposent des droits de douane non réciproques de 15 % aux produits européens exportés vers leur territoire, réduisant très largement les exemptions envisagées.

La liste des renoncements européens est impressionnante :

- Le taux de la taxe douanière passe de 10 % à 15 % pour quasiment toutes les exportations européennes vers les États-Unis.

- Les exemptions réclamées sur les vins et spiritueux (en particulier par la France et l’Italie) sont abandonnées : un taux de 15 % sera appliqué.

- Les exemptions sur les produits pharmaceutiques (demandé en particulier par la Belgique et la Suisse) sont supprimées : un taux de 15 % est appliqué (sauf pour les médicaments génériques).

- Les diminutions espérées sur l’automobile (en particulier par l’Allemagne) ne se concrétisent pas : les exportations automobiles européennes continueront de subir 27,5 % de droits de douane à l’entrée sur le territoire des États-Unis. Ce taux pourra revenir à 15 % mais uniquement lorsque l’Union européenne aura introduit les changements législatifs pour acter les réductions douanières et réglementaires qu’elle s’est engagée à mettre en œuvre sur les produits américains.

- Les taux sur l’acier et l’aluminium sont maintenus à 50 %, ce qui ferme de fait le marché américain à l’acier européen. Des quotas d’importation à taux préférentiels pourraient advenir, mais c’est loin d’être certain.

Voilà en ce qui concerne les principaux taux, mais c’est loin d’être terminé :

- L’UE s’engage à revoir de nombreuses normes législatives qui constituent pour l’administration américaine des obstacles aux relations commerciales. Les domaines concernés sont : l’agriculture, la pêche, les produits industriels, ou encore le secteur automobile, comme par exemple la réglementation sur les émissions de CO2 et les critères de sécurité des véhicules.

- Elle s’engage également à acheter pour 750 milliards de dollars supplémentaires en « produits énergétiques » états-uniens (pétrole, gaz de schiste et gaz liquéfié).

- Elle s’engage aussi à investir 600 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis.

- Elle s’engage à augmenter « significativement » ses achats d’équipements militaires et de défense aux États-Unis.

- Elle s’engage à acheter pour au moins 40 milliards de dollars de semi-conducteurs et de produits liés à l’intelligence artificielle.

- Un accord indéfendable, qui affaiblit l’Europe et n’amène aucune stabilité, au contraire

Aveuglée par l’objectif d’éviter à tout prix de rentrer dans une guerre commerciale avec son « partenaire » américain, Ursula von der Leyen a osé défendre cet accord : l’UE a évité une guerre commerciale ; elle évite un taux de 30 %, les productions pharmaceutiques génériques, l’aéronautique et certaines matières premières (comme le liège) sont exemptées ; elle aboutit à un accord qui donne de la « visibilité et de la stabilité ».

Cette position est tout simplement indéfendable. De nombreux secteurs économiques européens vont être mis sous pression et en difficulté ; elle ne touche en rien aux rentes numériques des géants technologiques états-uniens ; et la dépendance européenne à l’égard du pétrole, des armes et du secteur numérique américain va augmenter, ce qui est en totale contradiction avec la volonté d’avancer vers la souveraineté énergétique, militaire et numérique du continent européen.

Par ailleurs, il est totalement naïf de penser que cette soumission va amener à apaiser les appétits de Donald Trump, dont le fonctionnement est assez simple à comprendre : fort avec les faibles et faible avec les forts. D’ailleurs, Washington a déjà commencé : fin août, quelques jours après la publication de la « déclaration conjointe » précisant les termes de l’accord sur les droits de douane entre l’UE et les États-Unis, Donald Trump a dénoncé toutes les régulations existantes dans le secteur technologique et menacé de nouveaux droits de douane et de nouvelles restrictions à l’exportation les pays qui taxent les géants américains du numérique. Mais attention, cette fois, l’UE ne compte pas se laisser faire… Emmanuel Macron a notamment déclaré : « Si de telles mesures étaient prises, elles relèveraient de la coercition et elles appelleraient une réponse des Européens». On y croit.

- Une autre voie était (et reste) possible

La servilité et la flagornerie dont a fait preuve l’Europe n’ont servi strictement à rien. Et c’était couru d’avance. Pour une raison très simple : l’histoire nous a montré que ce n’est pas le bon sens ou la bonne volonté qui dirigent le monde, mais les rapports de force[2].

Une autre voie était pourtant possible. Une voie reposant sur, d’une part, une taxation des géants technologiques et, d’autre part, sur des investissements massifs visant à développer l’outil productif européen, concrétiser la transition énergétique et écologique, avancer vers la souveraineté technologique et construire une industrie de défense européenne autonome et adaptée. La Chine, très loin de constituer un modèle, a néanmoins montré qu’un pays qui résiste réellement et riposte aux attaques brutales peut faire plier Donald Trump dans de nombreux domaines.

[1] Le 4 juin 2025, ces droits sur l’acier et l’aluminium sont portés à 50 %. Cette décision a été prise en vertu de l’article 232 du Trade Expansion Act, qui permet au président d’ajuster les taxes à l’importation pour des raisons de sécurité nationale.

[2] Et parmi ces rapports de force, on peut supposer que d’autres considérations aient pu intervenir dans les négociations UE/USA, des considérations qui ne relèvent pas du commerce mais de la diplomatie bilatérale entre partenaires transatlantiques autour de la guerre en Ukraine.

2 thoughts on “Guerre commerciale USA / UE : une capitulation européenne totale”