Restée longtemps dans les coulisses, la peur a fait son grand retour dans les discours et les pratiques politiques de 2025. Car, pour ceux qui veulent la fin de la démocratie, faire peur est un moyen efficace.

Voici Boris Cyrulnik. Un chouette monsieur, genre (grand-)père idéal. Rescapé de la Shoah. Psychiatre, neurologue, spécialiste de la résilience, c’est-à-dire en gros de la manière de se reconstruire psychologiquement après un drame traumatique. Un humaniste, plein de bon sens et d’ouverture aux autres.

Prenons donc Boris Cyrulnik et une de ses dernières déclarations, début décembre : « Nous vivons, dit-il, dans un instant T où le déni ne fonctionne plus : la guerre est à nos portes et il va falloir se préparer à l’affronter. Je fais l’hypothèse qu’en accélérant les annonces, le pouvoir (NDLR : le président français Emmanuel Macron) détient des renseignements dont nous ne disposons pas ».

Cyrulnik, et c’est pour ça que je m’attarde à lui, dit ici trois choses.

D’abord, il rejoint les rangs de ceux qui croient possible, et proche, une guerre en Europe. Ce n’est pas dans MaTribune qu’on tranchera cette question. Des milliers de spécialistes ont écrit sur ce sujet, de ce que j’en ai lu, tous les scénarios sont possibles, tous par ailleurs solidement argumentés. Le futur dira qui avait raison, sachant qu’aux experts reconnus se mêlent propagandistes, porte-paroles d’intérêts divers, idéologues, influenceurs consacrés par les réseaux sociaux. Et que tout cela n’est pas toujours facile à démêler. On peut étaler les arguments, isoler le bon scénario est de l’art divinatoire.

Le savoir des pouvoirs

Deuxième élément, plus surprenant. Cyrulnik compile la succession des déclarations de Macron, qui a déclaré que la menace de la Russie était « existentielle » pour l’Europe, puis qui a annoncé l’instauration en France d’un service militaire sur base volontaire. Avant de solennellement proclamer que « la Nation n’a le droit ni à la peur, ni à la panique, ni à l’improvisation, ni à la division ». Macron aurait donc des infos sur l’inéluctabilité des événements, infos qui lui permettent de jouer son métier de Président (« préparer le pays ») sans toutefois oser aller jusqu’au bout de son métier de président démocratique, c’est-à-dire de partager ce qu’il sait avec sinon le pays, du moins ses représentants. « On nous cache tout on ne nous dit rien » chantait ironiquement Jacques Dutronc voici (trop) longtemps. L’idée que le pouvoir, les « puissants », sait mais dissimule, est une vieille rengaine qui renforce souvent la panoplie des discours populistes. On ne s’attendait pas à ce que cette porte soit ouverte de ce côté-là de l’humanisme.

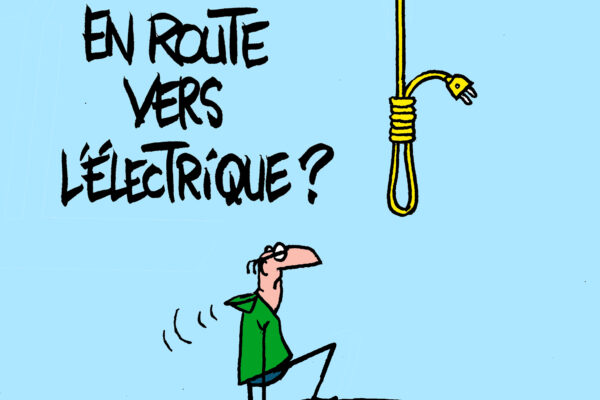

Enfin, et surtout dirais-je, Cyrulnik, bardé de son formidable statut, attise les braises de l’angoisse et valide le discours selon lequel la peur doit désormais guider les politiques. L’année 2025 aura été, en ce sens, l’année de la peur. Les déclarations anxiogènes se sont multipliées à tout berzingue, sans aucune mesure avec ce qui s’était produit les années précédentes. Et dans tous les milieux.

Technologies d’inquisition

Que les dirigeants d’une collectivité, quelle qu’elle soit, se servent de la peur pour asseoir leur pouvoir et orienter les comportements n’est pas une nouveauté.

Les pouvoirs autoritaires ont la peur pour principal mécanisme d’asservissement ; l’intensité de la terreur qu’ils inspirent se dessine d’ailleurs en une courbe parallèle avec leur niveau d’autoritarisme. Hitler, Staline, le Big Brother d’Orwell ou tant d’autres contrôlaient tout ce qui se passait dans leur pays pour crédibiliser l’idée que toute déviance serait sanctionnée, et cela à quelque niveau de pouvoir que ce soit. La modernisation des outils n’a fait que renforcer les moyens dont disposent aujourd’hui les tyrans. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) devraient probablement être rebaptisées nouvelles technologies d’inquisition et de contrôle…

Et bien avant cela, la peur de l’enfer éternel après la mort en punition des péchés commis dans la vie terrestre a bien servi aux religions, surtout monothéistes, pour maintenir dans les clous des ouailles remuantes. Ca ne marchait pas toujours, mais ça marchait souvent bien : l’irrationnalité a toujours un coup d’avance sur le rationnel.

La prise de pouvoir du rationnel, avec la Révolution française et les philosophes qui l’ont inspirée, avait aussi pour idéal de libérer les citoyens de la peur. Responsable de ses opinions, l’homme devenait responsable de son destin. Les menaces et les peurs qu’elles engendraient ne disparaissaient pas, mais le citoyen recevait les moyens de les combattre en pleine connaissance de cause. Le libéralisme, au sens initial du terme, c’était donc une libération face à la peur. Celle-ci devenait une simple émotion et non plus un objet politique, un moyen de gestion. La religion était reléguée de la même manière au rang de simple émotion individuelle. Et l’absolutisme royal condamné pour son autoritarisme fondé sur les peurs, que la Révolution allait mettre à bas.

La liberté contre la peur

Le droit de ne pas avoir peur considéré comme une liberté fondamentale ? Il y avait bien sûr loin de la coupe de l’idéal aux lèvres de la réalité quotidienne. Mais la réduction des peurs dans l’opinion s’est faite en parallèle à l’accroissement des droits du peuple.

Sur le plan politique, l’extension du droit de vote, dans son principe, a permis au citoyen d’échapper à l’arbitraire de l’Autorité. Le mise en place d’un pouvoir judiciaire indépendant a réduit la peur de l’injustice et des abus, ce qui confortait des droits aussi essentiels que propriété et sécurité, entre individus bien sûr mais surtout face à un pouvoir naturellement abusif.

Et sur le plan socioéconomique, pris en compte beaucoup plus tardivement, c’est aussi vers une réduction des peurs que les choses ont évolué. Il s’agissait de ne plus avoir peur du lendemain. La législation sociale n’est que cela, finalement : fixer un cadre qui assure la prévisibilité de l’avenir de chacun, sur le plan matériel (continuer à vivre demain dans des conditions décentes) comme sur le plan familial et personnel, je pense bien sûr à toutes les politiques de santé et de sécurité sociale.

La réduction des peurs a donc finalement été sous-jacente à la conquête des libertés.

Ces peurs sont-elles de retour ? Les études d’opinion montrent, en tout cas, que l’angoisse revient dans nos régimes politiques alors que, parallèlement, la confiance des populations dans la validité du système démocratique s’effondre. Simple coïncidence ? Ou bien instrument parmi d’autres d’une offensive idéologique qui est de plus en évidente et dont le but est un changement de régime. Façon élimination des structures démocratiques actuelles et instauration d’une sorte de dictature consentie. Une démocratie abrutie, pour le dire autrement.

Un objet politique

La peur serait alors à ce compte « un instrument au service d’une élite au pouvoir ou d’insurgés en marche, instrument créé et façonné par des responsables ou des activistes qui espèrent en tirer un bénéfice, soit parce qu’elle peut les aider à atteindre un objectif politique déterminé, soit parce qu’elle reflète ou donne du poids à leurs croyances morales et politiques quand ce n’est pas pour ces deux raisons réunies ». C’était le point de vue, en 2004, de Corey Robin, un politologue américain auteur d’un livre sur la manière dont le pouvoir structurait les peurs aux États-Unis (paru en français en 2006 chez Armand Colin sous le titre La Peur : histoire d’une idée politique). Cette analyse apparaît, avec le recul, comme étonnamment prémonitoire.

Les exemples historiques abondent dans cette étude, parue dans la foulée d’un gigantesque bobard organisé par le pouvoir étatsunien en 2003. Rappelons qu’à l’époque, le président George W. Bush avait affirmé que l’Irak disposait d’armes de « destruction massive » et qu’il fallait, en conséquence, frapper un grand coup pour empêcher une apocalypse. Cette « révélation » déboucha sur l’invasion de l’Irak. Il s’agissait de susciter la peur dans l’opinion américaine pour lui faire approuver une intervention militaire à laquelle elle était a priori réticente. Ce ne serait pas tant une guerre au nom de la défense de la démocratie, de la liberté ou même des seuls intérêts des États-Unis qu’une guerre pour que l’Amérique ne doive plus avoir peur. Il ne s’agissait pas de donner matière à réflexion au citoyen américain : il fallait le prendre par les tripes.

L’existence de ces armes était surtout une fake news de la plus pure espèce, ce que quelques-uns des plus hauts responsables américains ont fini par reconnaître. Les fake news, qui n’étaient en rien une nouveauté mais qui ne s’appelaient pas encore comme cela alors, ont connu depuis un extraordinaire développement. Elles sont clairement un outil aux mains de ceux qui, du hongrois Orban au français Bardella et de l’américain Trump au britannique Farage veulent la fin de la démocratie telle que nous la connaissons et la pratiquons encore.

Tous attisent les peurs, et tous se présentent en même temps comme l’antidote à ces poisons : guerre, pauvreté, violence. Ils prétendent être les seuls à pouvoir y faire face tout en parvenant à dissimuler qu’ils les ont attisées, voire même ressuscitées.

C’est un piège tout aussi subtil que diabolique. Les démocrates doivent donc affronter les ennemis de la démocratie sur le terrain que ceux-ci ont eux-mêmes choisi. C’est l’émotion qui est remise en avant, plutôt que la raison, dans une société d’immédiateté qui n’a que faire de la réflexion et du temps qu’elle fait perdre.

L’émotion, pas la raison

La nuance est impossible quand on a convaincu l’opinion que les ennemis sont revenus, qu’ils sont à la porte avec le couteau entre les dents. Peu importe qu’ils soient à l’extérieur (les envahisseurs de toutes espèces) ou à l’intérieur (les « parasites » de tous genres, pauvres, chômeurs ou galériens de la vie quotidienne). Simplement ils sont là, ces ennemis, et le pouvoir demande un blanc-seing pour mener les combats nécessaires auxquels ont renoncé les démocrates hors d’âge, pétrifiés dans leur « déclin civilisationnel » comme le disent désormais les stratèges au pouvoir inspirateurs de la doctrine politique américaine.

Ce blanc-seing, c’est un changement de régime politique. C’est le retour au pouvoir d’une classe minuscule de privilégiés qui n’aura comme seul objectif que d’accroître ses richesses et son pouvoir et comme outil principal un nouvel accroissement des peurs irrationnelles, donc de la haine. Avec le soutien d’une majorité de l’opinion. C’est, maintes fois décortiquée, la route vers le fascisme… Et celui-ci ne sera « soft » qu’au début, le temps de couper les têtes qu’il faudra.

Les peurs ont dominé 2025. Elles domineront encore 2026. L’écrivain italien Antonio Scurati, auteur d’un extraordinaire « roman historique » en quatre tomes (M) sur la montée du mussolinisme, a noté l’absurdité de la vie « en l’absence d’une petite apocalypse à l’horizon ». La vie des années qui viennent ne sera pas absurde.