Depuis un an, on n’a pas eu beaucoup l’occasion d’entendre le Premier ministre wallon Adrien Dolimont. Même lorsque, au creux de l’été, le gouvernement fédéral a embarqué un train de mesures qui vont frapper de plein fouet la Wallonie.

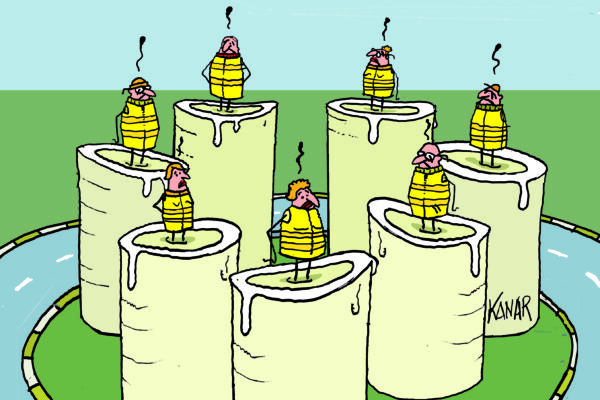

En ce début d’automne, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, il y aura sûrement de solides guindailles. Les flots de houblon, avec ou sans alcool, ne devraient pourtant pas suffire à enterrer une impression de torpeur croissante au sein des institutions wallonnes. Un peu comme si, et je ne veux pas me prendre pour un Baudelaire des tavernes, il était écrit que gouvernement wallon Dolimont rime avec roupillon.

Certes, ce n’est pas la première fois dans l’histoire de l’institution wallonne qu’un gouvernement namurois serait accusé de manquer de souffle. C’est même probablement la ficelle la plus utilisée pour dévaloriser les thèses régionalistes, parce que la plus grosse et donc la plus aisée sur laquelle tirer. C’est le moyen le plus simple d’activer un sentiment qui n’a pas complètement disparu en Wallonie (ni à Bruxelles d’ailleurs, mais qui a majoritairement déserté la Flandre), celui de la nostalgie de la « Belgique de papa », ce pays aux structures « si simples et efficaces » … C’est le moyen le plus habile de jouer sur un paradoxe de l’opinion wallonne, une opinion qui se sent toujours, de sondage en sondage, en même temps wallonne et belge, alors que l’opinion publique flamande a viré sa cuti et se sent de plus en plus flamande (et partant de moins en moins belge).

Et c’est même, de manière beaucoup plus sournoise, une façon d’emmêler la montée du populisme anti-démocratique et le développement du régionalisme. Une institution « qui ne fait rien » est une institution « qui ne sert à rien », si ce n’est à « engraisser » certains privilégiés : « balayons donc tout cela et revenons en arrière ». Ce sentiment s’infiltre dans les esprits de manière d’autant plus insidieuse que la Wallonie a jusqu’ici échappé à ces dérives extrémo-populistes, comme le montrent les résultats des élections depuis le siècle dernier.

La marche de l’Histoire est un mouvement de balancier plutôt qu’une progression constante vers un idéal. Cette leçon vaut aussi pour le projet régionaliste qui, auprès de nombreux pans de l’opinion, est devenu moins mobilisateur. Ce n’est pas un mouvement de génération qui rangerait au placard quelques vieux tocards des années soixante ou quatre-vingt, nés bien avant le smartphone. C’est plus profondément le résultat d’une incompréhension et, sans doute, d’une certaine autosatisfaction.

Victoire en trompe-l’œil

Lorsque les réformes institutionnelles ont pris un tour significatif en termes d’attribution de pouvoir aux structures fédérées, c’est-à-dire lors des réformes de 1988/89 et 1993, le sentiment de victoire a sans doute aveuglé pas mal de militants de la solution fédéraliste, qui se sont convaincus « qu’on y était et qu’on allait voir ce qu’on allait voir ». Mais il n’y a jamais de victoire finale en politique. Ni sur des sujets un peu compliqués par leur aspect technique, comme les réformes institutionnelles. Ni sur des sujets humainement limpides, comme le droit à l’avortement, le refus de la peine de mort, la lutte contre le racisme ou la condamnation des génocides. Autant de victoires de la raison et de la liberté aujourd’hui remises en cause. Comme est contesté le refus de l’extrême-droite ou le droit de vote des femmes, que veulent supprimer des penseurs colonisant aujourd’hui les salons de la Maison Blanche à Washington.

Tout gain politique doit être ensuite défendu. La démocratie, autrement dit, n’aime pas qu’on se repose sur ses lauriers. C’est un peu ce qui est arrivé, pourtant, en Wallonie et à Bruxelles, avec l’idée fédéraliste (ou régionaliste, ne chipotons pas ici sur les nuances entre les deux notions). Il n’y a plus, en Wallonie (ni à Bruxelles où l’ex-FDF est cliniquement mort), de parti qui mette la réflexion fédéraliste au sommet de ses priorités ; le PS ne tient plus des congrès programmatiques wallons ; les libéraux ont oublié l’époque où ils trouvèrent leur salut politique en débauchant un pan entier du Rassemblement wallon autour d’un des personnages les plus importants de la pensée régionaliste, François Perin ; et les sociaux-chrétiens qui, à leur époque et peut-être simplement par calcul, avaient pris, pas trop vite, le tournant, rétropédalent aujourd’hui au nom d’une modernité dont ils ont toujours fait varier la géométrie.

Comment en est-on arrivé là ? Il y a, je l’ai dit plus haut, le sentiment d’avoir atteint un but. L’encroûtement de l’idéal est souvent l’issue des révolutions, et l’idéal wallon ne pouvait (et ne peut encore aujourd’hui) s’atteindre que par des solutions institutionnelles qui apparaissent complexes et donc, en lisibilité, un peu en retrait des enjeux.

Ajoutons-y la persistance d’un réel scepticisme, dans une partie de la classe dirigeante et de l’opinion, sur la pertinence de la régionalisation comme piste de solution aux problèmes de la Wallonie. La tentation d’un retour en arrière ou, du moins, d’un blocage des avancées a continué à flotter comme une brume sur le paysage politique wallon, rendant les chemins moins visibles.

Confusions en tous sens

En parallèle, l’internationalisation des problèmes politiques, la globalisation de questions telles que l’environnement, la fluidification extrême des échanges ont fini par imposer chez certains l’idée que le champ d’action local n’était plus le mieux approprié. Une étonnante contradiction s’est introduite entre régionalisme et internationalisme, deux concepts que d’aucuns ont fini par opposer alors qu’ils peuvent être appréhendés comme complémentaires.

Plus spécifique à notre système francophone, le brouillage entre institutions régionales (Bruxelles et Wallonie) et communautaires a compliqué l’identification entre la population et les nouvelles institutions. Or, cette confusion n’était pas nécessaire juridiquement (la Flandre l’a prouvé en instaurant un mécanisme unique), mais a été voulue politiquement. Une erreur que l’on paye encore cinquante ans après…

Enfin (et surtout ?), les responsables wallons n’ont pas brisé les cadres. Un État vaut ce que valent ses administrations ; l’administration wallonne a voulu faire mieux, assurément, que l’administration fédérale, mais sur le même canevas. L’idée de chambouler les pratiques n’a pas été concrétisée, alors que les réflexions sur ce thème sont légion.

De même, sur les objectifs politiques. Les gouvernements wallons sont restés assez largement dans le consensuel des courants dominants, lesquels aboutissent aujourd’hui à un renforcement sans précédent du capitalisme de plus en plus souvent revêtu de la tunique de l’autoritarisme accepté. Or, des pistes existaient, créatives. Dans un ouvrage regroupant diverses contributions d’experts publié au printemps 2022 par la CGSP wallonne, on pouvait notamment lire les propositions d’Edouard Delruelle, professeur de philosophie à l’Université de Liège, à propos d’une Wallonie écosocialiste, ou celles de Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris, sur les défis d’une protection sociale wallonne. Dans d’autres registres, on peut regretter que la Wallonie n’ait pas mis à profit son autonomie pour développer les concepts de proximité et de citoyenneté d’initiatives, au-delà de quelques molles tentatives. Le régionalisme d’ouverture à l’extérieur, qui est historiquement au cœur de la réflexion wallonne, aurait pu se flanquer d’une ouverture à l’intérieur, vers ses citoyens. Pour faire de la Wallonie un modèle démocratique reconnu au-delà de nos frontières.

La conquête de la Belgique

J’en reviens à l’assoupissement wallon, qui est la marque de fabrique de l’actuel gouvernement namurois. Il doit être mis en parallèle avec les objectifs que continuent à proclamer, sans fard, les régionalistes flamands dont le chef de file, Bart De Wever, est tout de même aujourd’hui Premier ministre de Belgique/België.

Le journal Le Soir chroniquait, le 25 juin dernier, le livre du journaliste flamand Wouter Verschelden « La conquête de la Belgique ». Ce livre (qui paraîtra en français le mois prochain) relate les 239 jours de négociations qui ont abouti à la formation de l’actuelle coalition « Arizona ». Le jour du congrès de participation de son parti, devant ses troupes donc, De Wever se lâche complètement : « Notre génération a commencé à aborder le nationalisme flamand de manière rationnelle, en le remplissant sur les plans socio-économique et démocratique. Nous devons aborder rationnellement cette aspiration nationaliste flamande. En fait, il n’y a que deux choix pour nous. Soit nous prenons maintenant la forteresse (belge et fédérale), soit nous essayons de la démolir. Nous allons l’occuper ».

Limpide : l’actuel gouvernement fédéral joue, à nouveau, le spectacle de ses prédécesseurs du siècle passé, un spectacle qui avait poussé les plus lucides des Wallons, puis la grande majorité des citoyens de la Région, à revendiquer la fin d’un État unitaire. La forteresse de De Wever mature vaut bien, par le mépris qu’elle exsude, le « Walen Buiten » du jeune Wilfried Martens des années soixante. Un autre nationaliste radical devenu Premier ministre…

Les mesures prises cet été, outre qu’elles préfigurent un désastre social pour le sud du pays, montrent que les choses n’ont pas encore assez changé et que la politique « belgo-flamande » dénoncée autrefois ne peut pas encore être rangée dans un quelconque tiroir des curiosités. Pour ne prendre qu’un exemple, tout ce qui a été glissé dans le paquet social ficelé la nuit du 21 juillet, qu’il s’agisse des chômeurs, des malades, des pensionnés, des travailleurs de nuit (ou d’autres régimes à la con), tout cela est un costume taillé sur mesure pour la Flandre, qui l’applique donc avec l’aval de l’Etat belge, donc avec le soutien des partis francophones entrés dans la majorité.

On avait espéré, en 2024, que les élections de juin ouvriraient la porte de nouveaux débats et rendraient possibles de nouveaux ajustements permettant à chaque Région d’encore mieux choisir les politiques qui lui paraissaient les mieux adaptées. Le score électoral ne l’a pas autorisé et le résultat est le coup de force de cet été, sur lequel on attend – et c’est en vain, c’est sûr – que la Wallonie bouge par la voix de ceux qui la dirigent.

Parce qu’au fond, le mutisme du gouvernement wallon est bien dans la ligne politique des partis qui le composent. Cette ligne, c’est celle du renforcement du système capitaliste, lequel n’a que faire des particularismes locaux qui ne sont, à ses yeux, qu’un frein à l’accroissement des richesses d’une classe de plus en plus restreinte et de plus en plus arrogante. Le fédéralisme, le régionalisme, sont des empêcheurs d’oligarchies. Des contre-pouvoirs potentiels qui n’attendent que d’être mobilisés par les citoyens. Le roupillon de Dolimont et des siens, c’est peut-être, à leurs yeux, l’illustration d’une option politique, celle de l’anesthésie, voire de l’euthanasie d’un outil politique, le régionalisme. Qui avait été imaginé par les Wallons, qu’ils s’appellent Destrée, Renard ou tant d’autres, aussi comme un moyen de rééquilibrer les rapports sociaux entre le capital et le travail. C’est cela aussi qui fait que le régionalisme wallon n’est pas un nationalisme. C’est cela aussi que le capital n’a jamais pardonné. Et c’est peut-être pour ça que la léthargie du gouvernement wallon est une tactique politique.