Comment est-on passé d’une « plage de cailloux » à un mouvement de contestation ouvrière ? Le mot « grève » vient du latin « grava », le gravier mis à découvert par l’eau se retirant du bord d’une rivière. Mais finalement, c’est le vocabulaire social qui a retenu le nom de grève. Et ses adversaires n’ont eu de cesse de la disqualifier par les mots, à défaut d’avoir réussi à restreindre sa définition par le droit.

Sur la grève, petite plage de galets de la Seine, les marchands d’eau du Moyen-Âge jouissaient du monopole de la navigation fluviale en région parisienne. Ils y avaient édifié un petit port où la plus grande bâtisse faisait office également de maison communale. Le prévôt des marchands d’eau présida cette municipalité jusqu’à la Révolution française. La « place de grève », longtemps place communale, a joué un rôle social, politique et judiciaire de première importance dans l’histoire de Paris.

Les gens sans emploi prenaient l’habitude de « faire la grève », c’est-à-dire de s’assembler là pour se rendre disponible auprès d’éventuels employeurs. C’était un « marché du travail » au sens littéral. Tant et si bien que de nombreuses fêtes populaires y prenaient place, comme le grand feu de la Saint Jean. C’est d’ailleurs parce que le lieu devient central, carrefour des déambulations et de l’information, que les premières exécutions publiques s’y tiennent.

Etre en grève signifie alors « attendre du travail » pour finalement signifier « attendre la satisfaction d’une revendication » : faire grève va dès lors vouloir dire cesser de travailler pour que cette attente soit rencontrée.

Si les employeurs n’ont pas réussi à définir juridiquement la grève pour la restreindre, les adjectifs pleuvent pour qualifier les grèves. Ils servent tantôt à préciser l’enjeu des revendications, tantôt à en discréditer le combat. Le premier mouvement est littéral, c’est-à-dire qu’il souhaite qualifier la grève, la délimiter pour la comprendre (« générale », « intersectorielle », « insurrectionnelle », « au finish », etc.), le second est connoté, c’est-à-dire qu’il induit une forte subjectivité idéologique (« politique », « sauvage », « injustifiée », « paralysante », etc.).

Parmi ces derniers adjectifs connotés, ce dossier investigue trois cas de figure, à découvrir sur MaTribune.be dès ce lundi 31 mars, journée de grève générale nationale :

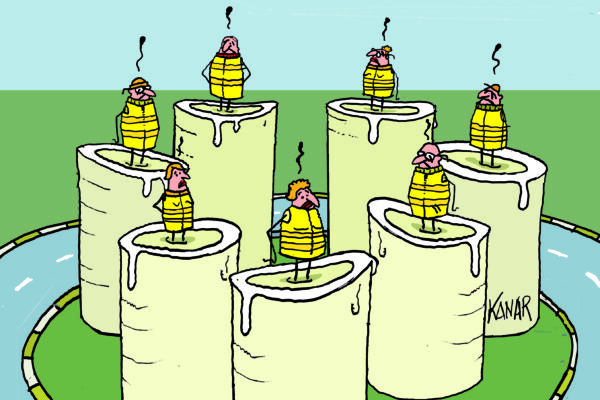

- Les métaphores animales de la grève

- La « grève politique »

- La « prise d’otage » (vidéo)