Le « tous ensemble » est bien mal en point dans nos démocraties occidentales, alors qu’il en est par ailleurs le fondement. De plus en plus de responsables politiques ne se donnent plus pour mission d’essayer de construire, mais tout simplement de démolir ce qui existe. C’est le règne du mépris de l’autre. Désormais, la bonne gestion, c’est l’exclusion.

On aurait dit une jouissance physique : quand, en avril dernier, le ministre de l’Emploi, David Clarinval, annonce l’accord du gouvernement fédéral sur la réforme des allocations de chômage, beaucoup d’observateurs notent que l’échine de celui qui est aussi un des vice-Premiers ministres de « l’Arizona » frissonnait de ce qu’il faut bien appeler un sentiment de bonheur. De triomphe. Ce n’était pas la fin d’un combat politique, c’était l’écrabouillage de l’adversaire. Une danse macabre. C’est que le ministre travaillait, « lui », contrairement aux chômeurs qu’il se préparait à enfoncer plus loin encore dans le non-travail. Et d’ailleurs, « lui » allait continuer à travailler. D’autres réformes du même tonneau étaient en préparation et il s’en réjouissait. Pour pouvoir bientôt, à nouveau, danser sur cette barrique où s’encaquent les exclus.

Le débat parlementaire fut

Ce sentiment de malaise, on l’a retrouvé les jours suivants dans les commentaires de nombreux médias et cela en soi mérite d’être relevé. Certes, Clarinval faisait ce qu’il avait toujours dit qu’il ferait et appliquait donc une politique incontestablement validée par une majorité parlementaire. Mais la manière dont c’était présenté était inouïe par son indécence. Le mépris qui en suintait devenait peut-être, pour la première fois en Belgique, une marque de l’action gouvernementale.

Bien sûr, la politique n’est pas un monde de bisounours, et ne l’a jamais été. L’arrogance, les insultes, les moqueries, les mensonges et les invectives nourrissent aussi, hélas, le débat politique dans les démocraties. Lesquelles ont le mérite du débat justement, canalisé d’une certaine manière, même si cela peut trop souvent voler très bas. Relire les comptes-rendus des débats parlementaires ou les éditoriaux engagés d’il y a une centaine d’années montre bien que la créativité de la mauvaise foi avait déjà atteint des sommets.

Mais chacun des participants à ce qui était parfois une discussion de fond et parfois un pugilat sans retenue était en fait préoccupé par construire une société de citoyens (je ne parle bien sûr que de la situation dans les États démocratiques). Certes, les plans proposés pour cette société étaient loin de faire consensus, certes des extrémismes pouvaient se développer jusqu’à être mortels pour le système, mais il y avait un socle de principes. Une affirmation à fortement nuancer pour éviter de tomber dans l’idéalisation et même la naïveté. Mais ce n’est pas mon propos aujourd’hui.

C’est cette volonté d’un socle commun qui disparaît, et c’est ce qu’illustre le matamore Clarinval (et sa majorité) qui rayonne sans pudeur en rayant d’un trait de plume plus de 100.000 chômeurs.

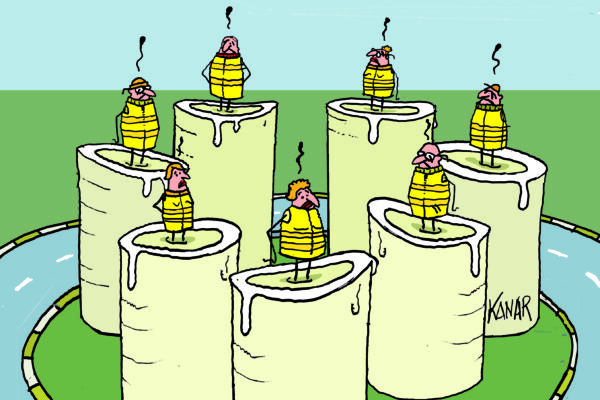

Tous niés

En tant que tels, les chômeurs sont donc désormais niés, parce que s’ils sont chômeurs, c’est leur choix, celui de leur fainéantise ou de leur manque d’ambition. Comme tant d’autres sont désormais niés. Ainsi, les malades sont niés : si leur maladie ne dure que 24 heures, c’est qu’elle n’était qu’un lendemain de cuite ; et si elle est de longue durée, c’est qu’elle aussi est un choix comme le chômage ; et pour la soigner, quoi de mieux que de retravailler, au moins un peu ? Les médecins sont niés qui cessent d’être guérisseurs dévoués aux principes d’Hippocrate pour être fustigés comme potentiels fraudeurs au certificat de complaisance. Les infirmières, les pompiers et les policiers sont niés, qui n’avaient qu’à être plus malins et faire de plus longues études s’ils voulaient un métier mieux payé. Ajoutez les parents de quatre enfants, qui pensent plus allocations qu’amour familial. Ou ceux qui laissent traîner leur gosse en rue le soir, parce qu’ils n’ont pas eu, de leur faute bien sûr, la capacité de s’acheter une maison dans le joli petit village de Bièvre, terre de Clarinval, plutôt que de louer un appartement dans un quartier poisseux d’une grande ville.

Et voilà donc quelques-uns des nouveaux-niés, des méprisés par une partie croissante d’un certain monde politique. Car, hélas, Clarinval n’est pas le seul, le MR n’est pas le seul, les Belges ne sont pas les seuls sur cette vague d’exclusions qui prend des allures de déferlante et qui rectifie sans ménagement les contours des rapports entre pouvoir et citoyens. Le mépris des autres, de tout ce qui n’est pas soi ou le petit groupe des larbins proches devient un système de gestion de la chose publique dans notre système politique « occidental ».

Le mépris incarné

Sur cette manière radicale de concevoir le pouvoir politique, il y a bien sûr un modèle de taille mondiale, je suis certain que vous y pensez : c’est Donald Trump. Il faut arrêter de le prendre pour une caricature qui par ses outrances s’exclurait des réalités de nos conceptions de la démocratie. Parce que sur ce plan de l’utilisation du mépris comme outil politique, il est un initiateur, un influenceur dirait-on aujourd’hui, et c’est bien plus grave qu’une simple caricature. Trump ose mépriser publiquement, avec d’autant plus d’impact qu’il a parfaitement compris que les réseaux sociaux étaient aussi des outils de propagande.

Trump méprise tout le monde et d’abord les autres membres de sa classe sociale, cette « élite » dont il est lui-même issu et qui, comme Elon Musk, accepte les insultes s’il le faut, à condition que cela serve ses intérêts immédiats. Et puis, dans son pays, Trump méprise jusqu’à ses propres électeurs, réduits au rang d’une masse qui n’a pas besoin de comprendre ou de débattre, mais d’applaudir. Trump s’impose par l’émotion, mêlant le sens du spectacle – le « star system » vieille manière – mais aussi manipulant dans l’opinion ce que plusieurs observateurs ont appelé les « passions tristes », c’est-à-dire un cocktail fait de dénonciation, de haine, de ressentiment, de volonté de mépriser comme revanche aux diverses formes de mépris dont on s’est senti soi-même l’objet.

La société cesse d’être intégrante, et devient une machine à exclure. Les politiques proposent désormais au citoyen de s’accommoder d’un futur qui sera nécessairement difficile, mais qui offrira l’apparence d’une revanche publique sur l’exclusion, ce qui devrait suffire à rendre heureux des êtres méprisables.

Bien entendu que le modèle de la résignation pour empêcher le changement est une technique séculaire. Et manifestement, il fonctionne encore, pourvu qu’il s’incarne dans un leader. Cela marche d’autant mieux qu’il se remet à prospérer dans des démocraties au système immunitaire déjà déficient parce que gangréné par un autre concept, celui de la « tyrannie du mérite », mis en évidence par un politologue américain de Harvard : Michael Sandel a bâti sa réflexion sur l’opposition entre le développement de l’individualisme dans les sociétés et le maintien d’une justice sociale pourtant nécessaire à l’existence de la société.

Gagnants et méritants, perdants et coupables

L’idée est que la société du mérite, appelée « méritocratie », permet aux « gagnants » de considérer que leur position est due à leurs propres mérites. De même, les « perdants » sont tout aussi responsables de leur destin, et n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes. Ceux qui survivent sont les plus forts, et ainsi la société pourra continuer à aller de l’avant… Le discours méritocratique est, tout autant que le mépris, un discours excluant qui se combine parfaitement, intellectuellement en tous cas, avec des remarques du type « les chômeurs sont les seuls responsables de leur état ». Les deux visions sociétales (société du mépris et société du mérite) s’emboîtent parfaitement l’une dans l’autre.

Et peut-on d’ailleurs encore parler de vision de société ? Dans les deux cas, ce qui est mis en avant, c’est la prééminence de l’individu sur le collectif. Chacun est responsable de ses succès et de ses échecs, et donc il ne sert à rien d’emacraler tout ça avec un concept, la collectivité, qui pourrait corriger le tir par le biais, par exemple, d’un système démocratique. Assurément, cet objectif individualiste serait plus facile à atteindre au sein d’un système politique autoritaire qui est celui dont rêvent Trump et ses influencés. Ils s’y sont donc attelés.

Rupture démocratique assumée

On en revient au début de cette chronique et à David Clarinval. L’attitude méprisante qu’il fanfaronne aboutit à la négation et donc à la destruction de ce qui existe : tout le système politique actuel.

On ne pourra plus faire demi-tour, claironne-t-on dans la majorité, qui indique ainsi que cette fois, c’est bien à un renversement idéologique qu’elle travaille, et qu’elle le veut irréversible. Pour atteindre ce but, l’actuel gouvernement Arizona mène des politiques de tensions extrêmes, qui vont rendre trop lointain, voire impossible, tout retour en arrière, que ce soit en termes de protection sociale, de concertation, de vie associative. Le gouvernement dit qu’il ferme la porte, et il le fait.

Or la force morale de la démocratie, c’est son instabilité, c’est-à-dire sa capacité à modifier les politiques en fonction de l’évolution des opinions. La démocratie est une remise en question permanente, par les gouvernés eux-mêmes, au travers de gouvernants mandatés (élus ou désignés par des élus) et par le biais de structures et de règles elles-mêmes modifiables.

Un système démocratique existe seulement si les citoyens sont associés à son fonctionnement, donc s’ils ne sont pas méprisés. C’est tout le problème de Clarinval et de tous ceux qui se rallient en trombe à l’internationale du mépris qui est en train de naître : il ne peut pas encore dire qu’il a fait une croix sur les mécanismes actuels de la démocratie.

Mais il peut déjà activer le mécanisme destructeur suprême : le mépris. Ce qu’il fait en nous expliquant, contenant à peine son bonheur, que les changements se font uniquement dans l’intérêt, bien compris par lui seul, de ceux qui sont aujourd’hui encore citoyens mais seront, dès demain, comme ils le découvriront à leurs dépens, les dégagés, les nouveaux-niés de la politique.