Même s’il reste encore 5 ans avant la date fatidique, c’est à coup sûr déjà raté : nous ne travaillerons pas 15 heures par semaine en 2030. La réduction du temps de travail hebdomadaire, constante jusqu’à la fin du siècle dernier, a été stoppée. Et le temps de travail sur toute une vie repart à la hausse, de jobs étudiants en pensions retardées, en passant par les flexi-jobs et autres petits boulots de complément.

La prévision ne venait pas d’une Madame Irma des relations sociales mais bien du très sérieux et donc respecté John Maynard Keynes (1883-1946), économiste britannique qui, en hyper-raccourci, peut être considéré comme le père théorique de l’État-Providence, c’est-à-dire, toujours en trop bref, le système social-démocrate qu’est en train de flinguer, depuis les années septante, le néolibéralisme.

Keynes n’était pas le seul à penser ça. L’année où il naissait, coïncidence, l’essayiste et homme politique français (par ailleurs gendre de Karl Marx), Paul Lafargue, avait déjà publié un opuscule au titre un peu provocateur « Le droit à la paresse » qui traitait des conditions de travail dans l’industrie et considérait comme « normal » un travail hebdomadaire de 15 heures.

1. Quelle réduction du temps de travail ?

Keynes fondait son raisonnement sur le constat de la réduction du temps de travail individuel depuis le milieu du XIXe siècle, une réduction liée aux progrès techniques moteurs d’une hausse de la productivité. Keynes laissait sans doute un peu trop de côté le fait que cette réduction était aussi le fruit de luttes sociales parfois féroces, et pas une conséquence mécanique du fait qu’il fallait moins d’heures pour produire la même pièce. Mais peu importe ici : le temps de travail s’est effectivement réduit significativement jusqu’aux années 1970.

Depuis, la baisse s’est singulièrement ralentie, dans tous les pays de l’Union européenne en tous cas. En Belgique, cela n’a plus bougé depuis 2003 : c’est 38 heures semaine, venant de 48 au début des années cinquante (45 h en 1964, 40 h en 1973), des chiffres qui montrent clairement le ralentissement du progrès et qui font des 15 heures en 2030 un mirage digne des déserts les plus arides.

Cela n’empêche pas la revendication d’une réduction du temps de travail de rester présente dans de larges rangs de la gauche. Ainsi, le passage aux 32 heures/semaine, avec embauche compensatoire et sans réduction de salaires (les trois pieds du tabouret sont indissolublement solidaires) reste une des clefs du programme de la FGTB. Même si tout le monde est conscient que, concrètement, cette revendication se heurte de plus en plus aux exigences de revalorisation du pouvoir d’achat, qui a cessé de progresser franchement à peu près au moment où les courbes du temps de travail s’aplatissaient.

2. Révolutions techniques

Alors, Keynes s’est-il trompé ? Était-il seulement trop optimiste ? Le progrès technique a, incontestablement, accru la productivité. En 1995, un économiste américain, Jeremy Rifkin, faisait encore un best-seller avec un ouvrage intitulé « la fin du travail » qui, s’il n’a rien à voir avec le droit à la paresse du marxiste Lafargue, se fonde tout de même aussi sur l’idée que l’évolution technologique a, entre autres, pour conséquence d’éjecter l’homme des lignes de production. Et, en 1995, on n’en est encore qu’au tout début d’une nouvelle révolution technologique que remet en perspective aujourd’hui cette simple question : qui, en cette année-là, avait déjà un GSM dans la poche de son veston ?

Keynes, comme tous les partisans de la réduction du temps de travail, n’avait pas prévu la réorganisation du « camp d’en face », pour qui le travail (de la classe laborieuse) est la condition première de l’accumulation des richesses (de la classe possédante), laquelle accumulation est sans limite. Ce qui, en froide logique, veut dire que la seule limite à la durée du travail est qu’il ne devrait pas y en avoir…

3. Remettre au travail sur le temps long

Une des logiques néolibérales est donc, en ce premier quart de XXIe siècle, de réaugmenter le temps de travail. Keynes n’aurait été qu’un idiot gauchiste irréaliste et liberticide, pour résumer – probablement en termes plus polis ce que pense l’oligarchie qui est en train de renforcer son contrôle des manettes des pouvoirs dans le monde. « Travailler plus pour gagner plus » (Sarkozy, l’ancien président français), « Réhabiliter le travail » (Bouchez, président du MR)…

Le discours dominant qui s’est installé fait du travail une valeur essentielle. Contester ce discours, c’est se mettre en marge de la société. Le chômeur est, fatalement, un fainéant et le travailleur un homme libre. Annihilée, la remarque selon laquelle le travailleur qui se rend chaque matin au turbin le fait d’abord pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, puisqu’il n’a pas la chance d’avoir des revenus qui proviennent du travail des autres.

Et comme tout est dans l’art de présenter les choses, la cible des « remetteurs au travail » n’est pas, jusqu’ici du moins, le temps hebdomadaire de travail. Même pour un parti conservateur, proposer d’en revenir aux 40 ou 42 heures serait du suicide politique (sauf peut-être dans l’hypothèse d’une « économie de guerre », mais on n’y est pas encore non plus…). Alors, la tactique est de contourner l’obstacle et d’augmenter le temps de travail sur toute une vie (le capitalisme s’inscrit dans le temps long).

4. Allonger la vie de travail

Un bel exemple en est le paquet de mesures relatives à l’emploi prises ces dernières années par les gouvernements fédéraux (soyons de bon compte : l’actuelle coalition Arizona n’est pas la seule en cause…).

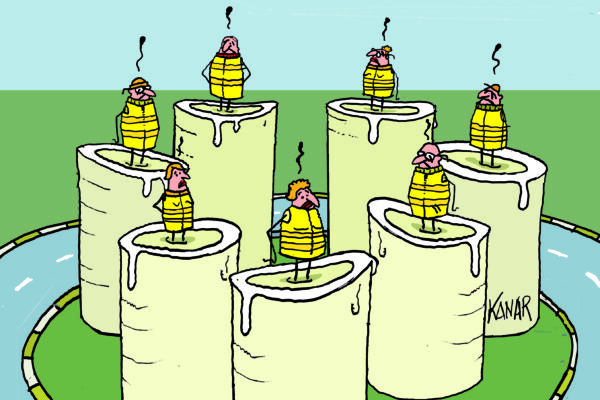

L’âge de la pension a été prolongé à 66 et bientôt 67 ans, les pensionnés étant par ailleurs encouragés à continuer à exercer un job au-delà de ce terme. Au pied de la pyramide des âges, les ados dès 15 ans se voient permettre de travailler 12 heures ½ chaque semaine de l’année, ce qui correspond quasi à un tiers temps d’un CDI « classique ». Une série de malades seront encouragés à l’être un peu moins pour se soigner par leur travail.

Et tout est fait, avec les flexi-jobs, pour permettre à ceux qui sont déjà titulaires d’un emploi « normal » de se charger d’un job complémentaire pour arrondir des fins de mois de plus en plus difficiles vu que le pouvoir d’achat ne progresse plus, voir plus haut.

Si on ajoute à cela les intérims, les heures supp’ de plus en plus nombreuses, les contrats à durée déterminée indéterminément renouvelés et même les prestations gratuites comme les stages, on obtient un volume annuel d’heures de travail dont il sera intéressant de mesurer le niveau réel dans quelques années.

Et, petite prime en passant dans la poche du système, cet ensemble de travailleurs pourrait constituer une sous-classe sociale, un « précariat » qu’il sera encore plus difficile d’organiser, donc de défendre. Le cercle vicieux prend la vitesse de la toupie…

5. Une paresse vertueuse

On est loin des prospectives de Keynes ou de l’utopie de Lafargue… Nos sociétés sont construites sur la conception du travail comme valeur d’existence, mais un travail où le travailleur est dépossédé de son travail, ce qui est l’aliénation au sens marxiste.

Le « droit à la paresse » n’était pas un passeport pour fainéanter. C’était l’ouverture à l’homme d’un nouveau temps de vie. À côté du temps nécessaire à la vie tout simplement (dormir, se nourrir par exemple) ; à côté du temps du travail, nécessaire à se procurer les moyens matériels de mener une « vie bonne » conçue au sens large ; il devait y avoir un temps pour en profiter pleinement, librement, en toute liberté de choix.

On parlait de société de loisirs, vouée à la culture, au divertissement, aux relations sociales, à l’épanouissement individuel, selon le choix de chacun et le cas échéant dans un cadre institutionnel mis en place, comme le furent, et ce ne sont que deux exemples, le théâtre populaire en France ou les Maisons de la Culture chez nous. Bien sûr, mais cela est secondaire, le capitalisme préleva son tribut sur ce troisième temps, celui d’une société de consommation impossible à condamner en bloc puisque, tous ou presque, nous en sommes des acteurs.

La réduction du troisième temps au profit d’un temps de travail globalement plus long et précarisé, si elle se poursuit, aura des conséquences – qui se mesurent sans doute déjà aujourd’hui – en termes d’équilibres démocratiques. La paresse est au fond probablement une vertu.

La dilution du troisième temps de la vie dans un temps de travail globalement plus long et précarisé sera – est déjà – un coup de masse supplémentaire sur la fragile construction démocratique. L’accroissement de la précarité individuelle ainsi organisé détruit l’essentiel des perspectives de la « bonne vie » évoquée plus haut. Encourageant les égoïsmes, il entraîne l’effritement des repères déjà fragiles en eux-mêmes que sont l’altruisme, la tolérance et le respect de l’autre, alors qu’il s’agit d’éléments indispensables à la survie des démocraties. Rêve de vie à l’origine, la paresse redevient un combat politique.