Contenir le réchauffement bien en dessous de 2°C, et si possible à 1,5°C, par rapport à l’ère préindustrielle, comme le prévoit l’accord de Paris de 2015 ? Si ce défi n’est pas relevé, ce ne sera pas la fin du monde mais ce sera la fin d’un monde, avec des conséquences catastrophiques sur tous les écosystèmes et sur les conditions de vie de toutes les espèces vivantes, dont l’être humain. Petit tour des enjeux.

Sommaire :

Partie 1

- Des (non-)réponses clairement insuffisantes

- L’investissement public pour placer l’intérêt général avant le profit

- Des ressources inestimables

Partie 2

- Sauve qui peut !

- Mais pas dans le même bateau…

- La bataille ne fait que commencer

- Et elle sera internationale

Partie 3

- Le capitalisme au cœur de la crise écologique

- Marxisme et double exploitation

- Le travail est un enjeu de la lutte écologique

- Une stratégie viable ?

1. Des (non-)réponses clairement insuffisantes

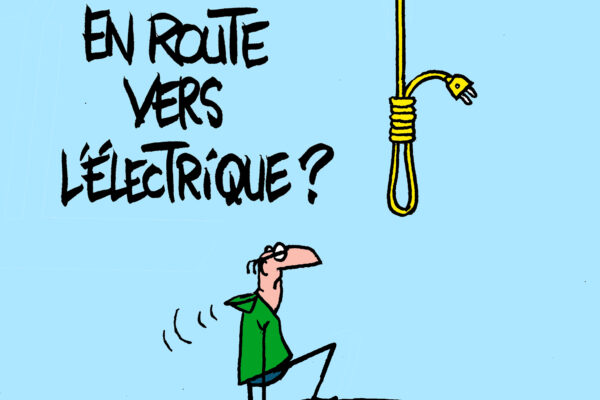

Depuis le Sommet de la Terre de l’ONU en 1992, le monde entier sait que « notre maison brûle ». Depuis lors, engagements, accords et déclarations ambitieuses se sont multipliées pour tenter de « gérer le problème ». Résultat des courses : le capitalisme n’est parvenu ni à freiner la crise écologique ni à empêcher qu’elle ne s’aggrave et s’intensifie. Sans compter que les solutions mises en place par le système capitaliste (la « croissance soutenable » ou « croissance verte », le « développement durable », le marché du carbone, les technologies vertes comme les agrocarburants, etc.) ne sont pas concluantes.

L’imaginaire actuel repose trop souvent sur la responsabilité individuelle et le solutionnisme technologique pour résoudre les problèmes environnementaux. En somme, il faudrait consommer mieux pendant que ceux qui possèdent les capitaux inventent les moyens technologiques de poursuivre les modes de vie du capitalisme contemporain.

Pour reprendre les propos du philosophe Paul Guillibert : « le pouvoir s’exerce alors dans une logique d’individualisation et de moralisation qui tend à nier les dimensions politiques de la crise écologique, les dominations sociales sur lesquelles elle embraye et les conflits auxquels elle ne manque pas de donner lieu. »[1]

Réduire l’écologie à un enjeu de pratiques individuelles constitue une grave erreur. Les changements de comportements individuels, aussi importants soient-ils, ne seront pas capables d’inverser les tendances actuelles, pour la simple et bonne raison que les principaux responsables de la destruction de l’environnement, ce ne sont pas les individus. Ce sont les grandes entreprises, via leurs modes de production et les contraintes qu’elles nous imposent en matière de consommation.

2. L’investissement public pour placer l’intérêt général avant le profit

La logique du capitalisme, même vert, fera toujours passer le profit avant les autres impératifs. Si davantage de profit résulte de la production de routes et d’automobiles que de chemins de fers et de trains, alors les voitures seront développées au détriment des trains. Des entreprises privées peuvent choisir d’investir dans des secteurs dits « propres » de l’économie – et elles le font en partie –, mais elles ne le font pas pour sauver le climat. Elles le font pour faire des profits, ou éventuellement pour jouer la carte du greenwashing, c’est-à-dire se faire passer pour écologiquement responsables : soit en peignant de vert ce qui ne l’est pas du tout, soit en communiquant largement sur le peu de « vert » qu’elles font, tout en dissimulant le fait que leurs activités principales restent très polluantes (Total Énergies est un exemple frappant).

Une vraie transition social-écologique nécessite des investissements massifs sans rentabilité financière immédiate. Les entreprises privées capitalistes, ne s’intéressant qu’aux profits et donc à la demande solvable, sont incapables de réaliser ces investissements. On rappellera que la plupart des grandes inventions et projets techniques et technologiques ont d’abord été le fruit de l’initiative publique. L’organisation et le développement des grands réseaux collectifs, tels que l’électricité, le rail, les transports en commun, la poste, la télédistribution, etc., mais aussi les grands travaux d’infrastructures (ponts, écluses, barrages, hôpitaux, routes et autoroutes, etc.) n’ont pu être possibles que via une intervention active de la puissance publique. L’action publique n’est certes pas parfaite par nature, mais elle est bien plus capable que le privé d’avoir une vision à long terme, et surtout, de placer l’intérêt général avant le profit.

3. Des ressources inestimables

Parmi les solutions en vogue dans les organisations internationales, ainsi que dans certaines organisation non gouvernementales, nombreuses s’inspirent des mécanismes de marché pour protéger l’environnement. Il s’agit généralement de donner un prix à la nature, soit pour créer un marché carbone, soit pour évaluer la valeur monétaire des écosystèmes, en considérant que c’est un moyen de forcer la prise en compte de sa valeur. Mais c’est faux.

D’abord le capitalisme a toujours donné un prix à la nature, via la notion de « matière première » qui désigne la ressource naturelle qui intervient dans la production d’une marchandise. Ces matières premières ont un prix et sont échangées sur des marchés mondiaux. Cela n’a pas empêché leur surexploitation et l’impact de leur usage sur la crise écologique. Surtout, donner un prix à la nature, c’est rester dans le cadre capitaliste qui est à la source du problème.

[1] Paul Guillibert, Exploiter les vivants. Une écologie politique du travail, Éditions Amsterdam, 2023.